ous sommes en 2024 après Jésus-Christ, toute la viticulture bordelaise est dans le rouge… Toute ? Non ! Une cave peuplée d’irréductibles quinsacois résiste encore et toujours avec son rosé. Cave résolument indépendante et anti-industrielle, la coopérative de Quinsac est atypique à plus d’un titre dans le paysage viticole girondin. « Nous sommes une anomalie » pose François Castaigna, administrateur de la cave de Quinsac (Gironde). Revendiquant un ancrage paysan dans les premières côtes de Bordeaux, « celles historiques » précise le viticulteur, la cave « la plus proche de Bordeaux avec une position périurbaine » (sur la très passante départementale 10) réalise beaucoup de ventes au caveau (40 % des volumes) et elle est positionnée sur « un marché de niche » : le Bordeaux Clairet.

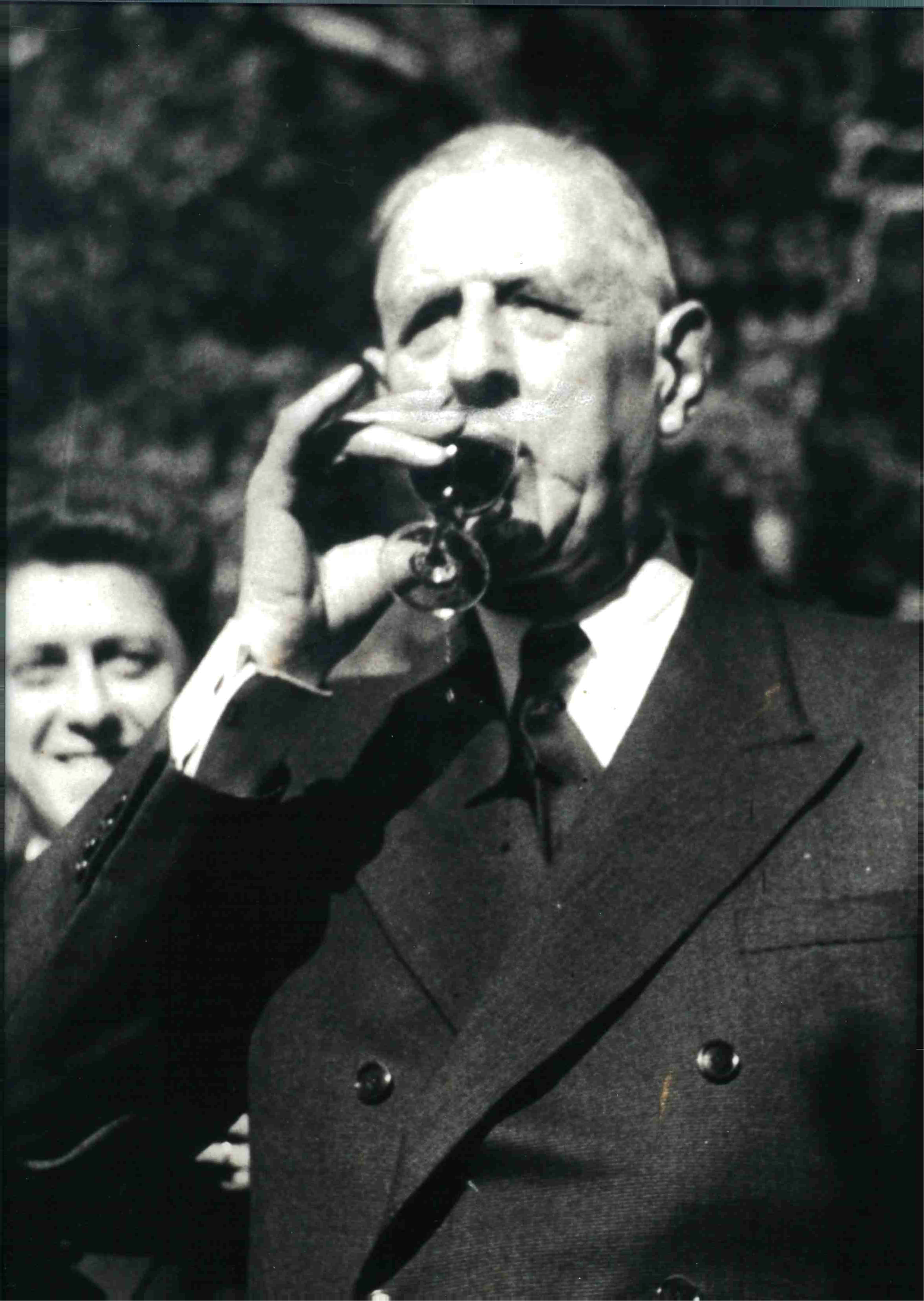

« Nous avons notre marché de niche. On le doit à la dizaine de viticulteurs fondateurs de la cave en 1949 et à son président, Roger Amiel, qui a créé Bordeaux Clairet avec l’œnologue Émile Peynaud » rapporte François Castaigna, déroulant les riches heures de Quinsac : la dégustation de clairet par le général Charles de Gaulle en 1961 (avec son verre géant toujours conservé), l’inauguration du pont d’Aquitaine en 1967 (au clairet)… Alors que les vins rosés charpentés deviennent tendances, de la mise en avant de Bordeaux Fête le Vin ce mois de juin, à la réinterprétation "Chouchou" de Gérard Bertrand la cave de Quinsac reste ferme sur ses appuis.

Le 15 avril 1961, un tour de Gaulle à Quinsac. Crédit photo : Cave de Quinsac.

Il fait clairet

« Le clairet a toujours été un marché de niche. On n’a jamais été dans la mode » réagit François Castaigna, voyant une personnalité affirmée dans la couleur profonde du clairet face aux rosés n’en pouvant plus de pâlir à force de se provençaliser. Affichant le calme des vieilles troupes, la cave de Quinsac reste imperturbable face à de soudains élans finalement jugés bien normaux. « Tout observateur du marché actuel s’accordera à dire que le clairet, par son fruité, sa fraîcheur, sa structure, coche beaucoup de cases, si ce n’est toute, de la consommation de vin aujourd’hui » estime François Castaigna, qui rappelle la modeste échelle de la cave : « nous sommes petits, mais nous sommes convaincus que le clairet tel que nous le produisons a un marché, d’autant plus à l’heure actuelle. La seule difficulté, c’est de le faire goûter : nous sommes d’illustres inconnus. »

Alors que l’AOC Bordeaux nourrissait des vues sur la modeste AOC (finalement réorientées vers le claret), les viticulteurs de Quinsac demandent le respect de l’existant. Et préviennent : « on souhaite qu’il ne se fasse pas n’importe quoi sous le nom de clairet. L’époque est difficile pour tout le monde, les temps sont durs. Chacun cherche à se sauver. Nous sommes habitués à ce que d’autres opérateurs cherchent des solutions et s’intéressent au clairet. Déjà, dans les années 1970 avec le président Marinier, nous avions été l’objet de convoitise. Le syndicat des Bordeaux avait déjà tenté de récupérer le Clairet. Nous sommes là pour leur rappeler que nous sommes les descendants des fondateurs de l’AOC, qui est protégée par un cahier des charges bien défini » pose François Castaigna, qui regrette que « le clairet n’intéresse qu’en période de crise » alors qu’il s’agit d’un « marché de niche pas facilement reproductible. Si vous faites 200 000 hectolitres de clairet demain, vous allez devoir vous le boire… »

Par temps clairet

Revendiquant le titre de plus gros faiseur de clairet (représentant 15 à 25 % des volumes annuels), la cave de Quinsac en produit 2 000 hl par an. Dans la période faste, elle était montée à 5 000 hl. Passé de 120 adhérents pour 400 hectares à une quarantaine de viticulteurs pour 200 ha en 25 ans, la cave voit l’érosion de sa production aller de pair avec un repli de la consommation. « Il y a une diminution, mais pas plus que les autres vins » estime François Castaigna, qui note que le Clairet n’a jamais pu s’appuyer sur un gros soutien institutionnel : « les efforts collectifs du syndicat et de l’interprofession n’ont pas accompagné le clairet comme les crémants. On n’était pas la priorité. »

Revendiquant le clairet comme « vin aliment » (car « nos clients sont des consommateurs quotidiens »), François Castaigna ne veut pas être classé vieille France. Pour lui, le clairet n’est pas enfermé dans son passé, il répond au présent et veut se projeter dans le futur : « nous sommes convaincus que le produit que nous faisons a un avenir. Le clairet est rémunéré au-dessus des bordeaux rouges. Si Bordeaux était rémunéré sur la base du clairet, il n’y aurait pas de crise » grince François Castaigna, louant la persévérance contre vents et marées de ses prédécesseurs. Un travail de fourmi ne comprenant même pas qu’il puisse exister des cigales.

« Le clairet est une affaire de convaincus. Il n’y a pas de hasard pour se lancer dans cette production qui est très technique au vignoble et dans le chai. Nous ne sommes pas un sous-produit par défaut » ajoute le viticulteur, évoquant le sujet sensible de la perception du clairet comme simple rosé de saignée, quand la coopérative défend une vinification commencent comme un rouge (macération préfermentaire à froid) avant de bifurquer vers le blanc (écoulage, pressurage, débourbage et fermentation alcoolique). Et ce avec une obstination culturelle pour alimenter sa marque. Il y a dix ans, « dans la période où les rouges se commercialisaient à court terme sur des prix supérieurs au clairet, on a privilégié notre marque : la rupture de stock est interdite et on ne peut pas avoir de surstock. La gestion du clairet doit être pointue dans le pilotage des volumes » affirme François Castaigna. « On a des convictions. Mais on n’a pas raison tout seul » conclut-il. Les irréductibles ont leur village, Quinsac, et le prochain banquet se tiendra ce dimanche 22 septembre, pour fêter l’irréductible clairet. « Nous pourrions même poser sur la table un sanglier ! » conclut François Castaigna.