Quel sera le prochain saut des robots Bakus ? C’est la question que l’on se pose après l’accélération donnée en 2019 par Cédric Bache à Vitibot, la start-up qu’il a fondée en 2016 avec son père, Dominique Bache, et dont il est le jeune et discret président. « 2019 a été une année chargée, analyse-t-il sobrement, nous avons développé dans les premiers mois six robots enjambeurs de présérie pour la Champagne, dont quatre livrés et deux que nous avons gardé. Après l’été, nous avons développé la pulvérisation confinée. Enfin nous avons monté pour le Sitévi deux nouveaux enjambeurs dont l’arche est boulonnée au lieu d’être soudée, un pour les vignes étroites et basses et l’autre pour les vignes hautes et plus larges. Le but est aussi de sortir de la Champagne, d’aller en Bourgogne, dans le bordelais, le Cognac ».

Humble, mais avec une pointe de fierté et d’ambition, Cédric Bache dit qu’il recherche même un local sur Bordeaux pour accueillir une équipe dédiée au secteur. Mais de quels moyens peut-il disposer pour mettre en musique tous ces projets ? C’est bien simple, les tours de table s’enchaînent à une vitesse déconcertante. Après 3 millions d’euros levés en 2018, Vitibot a réussi à réunir la même somme en 2019, grâce à un accompagnement bancaire et au soutien de l’Ademe. « Nous sommes aussi sur le point de finaliser une levée à 10 millions €, glisse-t-il, l’air de rien. C’est quasiment bouclé, nous ferons une annonce début 2020 ». Ces chiffres semblent aujourd’hui bien loin du départ de l’aventure.

En 2016, dans un garage de la rue de Flocmagny, à Châlons en Champagne, ce petit-fils de viticulteurs d’à peine 24 ans met au point un logiciel devant rendre autonome un chenillard pour le travail de la vigne. Quatre ans plus tard, il investit une ancienne usine de 4 000 mètres carrés dans la zone de Farman, à Reims. Le nombre de ses salariés double chaque année. Il recherche déjà une dizaine de profils en production, R&D et technico-commerciaux en ce début d’année 2020, qui s’ajouteront à la centaine de ses employés. On dit souvent que la cinquième année est décisive dans la survie d’une start-up. Peut-être pas pour celle de Cédric Bache.

La première Fan de Chenin, c’est elle : Sophie Beauclair. Chargée de projet à la fédération viticole d’Anjou-Saumur, elle chapeaute, depuis le début, la nouvelle opération marketing et commerciale lancée en juin 2019 et visant à promouvoir les vins de cépage chenin. « C’est un travail collectif initié en 2016 par les 15 AOC productrices de chenin en Anjou-Saumur » insiste Sophie Beauclair. Et ce projet compte déjà plus d’un fan. 247 exactement. « Nous avons plus de 10 000 fans. Nos ambitions sont de développer les chenin fan zones localement puis dans toute la France. Pour linstant, il y en a 247. ». Ces zones permettent de montrer visuellement aux visiteurs et consommateurs que les producteurs, cavistes, restaurateurs ou même négociants proposent des cuvées de chenin.

« La cible des fan zones reste professionnelle, c’est-à-dire se faire rencontrer les producteurs et acheteurs de chenin. L’idée est de l’étendre au grand public pour définir clairement où l’on peut consommer ou acheter du chenin. Ce travail a commencé localement » précise la chargée de projet. Arrivée dans la filière vin en 2011, Sophie Beauclair ne manque pas d’idées pour promouvoir les vins de sa région. Elle a, par exemple, travaillé sur l’opération oenotouristique Vignes, Vins et Rando chez Inter-Loire avant de rejoindre la fédération viticole d’Anjou-Saumur. Prochain challenge ? « Etendre la chenin fan zone, pourquoi pas à l’international ! ».

Albéric Bichot a repris depuis 1996 la tête de la maison familiale, à la suite de son père Bernard et de son oncle Albert, qui compte désormais 160 salariés. Ce représentant de la sixième génération de la famille Bichot a opéré depuis son arrivée de nombreux changements visant à accroître la qualité des vins : développement de l'achat de raisin ou de moût au détriment de vin, amélioration des pratiques au vignoble, conversion en bio des domaines en propriété, ou encore certification Haute Valeur Environnementale (HVE). Résultat : ses vins n’ont jamais reçu autant de distinctions que ces dernières années.

Albéric Bichot est le plus gros acheteur de la vente des vins des Hospices de Beaune, avec en 2019 le quart du chiffre d'affaires. Il est également très impliqué dans celle des hospices de Nuits. Une performance « qui n'est pas une fin en soi », justifie-t-il. Ses motivations : défendre l'image de sa chère Bourgogne, mais aussi simplement soutenir une action caritative locale.

Son sens des affaires, son exigence et ses responsabilités ne l'empêchent pas d'être disponible et accessible. Il est aussi reconnu pour être un bon communiquant, très proche de ses clients et doté d'un bon sens de l'humour.

Alberic Bichot est également le vice-président de la Fédération des Négociants Eleveurs de Bourgogne (FNEB) et membre du conseil d’administration du Bureau Interprofessionnel du Vin de Bourgogne (BIVB).

Pour son troisième mandat à la présidence du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, Jean-Jacques Bréban a choisi de passer à l’offensive. Alors que les appellations de Provence poursuivent leur valorisation, il décide avec les représentants interprofessionnels, de voter la hausse du budget de promotion pour affirmer les AOC provençales sur les marchés internationaux. En 2020, le lancement d’Air Provence, événement régional innovant, sera un temps fort de cette stratégie en alliant l’expérience patrimoniale à la découverte des vins, tout en misant sur le sur-mesure.

nologue de formation, Jean-Jacques Bréban a repris le négoce familial de vins mousseux et tranquilles. A 30 ans, il s’engage dans le syndicalisme avec la volonté de faire progresser les vins de Provence. Marié et père de quatre enfants, dont deux qui travaillent avec lui, il est également vigneron. En 2019, il a en effet fait l’acquisition du Château L’Arnaude, en Côtes-de-Provence (environ 30 hectares).

Grâce à Yohan Charbonnier, les murs des chauves-souris n’auront plus aucun secret pour vous. Ce chargé de mission scientifique à la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Aquitaine (LPO Aquitaine) a prouvé que ces petits mammifères étaient des prédateurs avérés des vers de la grappe. Des travaux qu’il a menés en collaboration avec le bureau d’études Eliomys, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et avec le soutien du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB).

Désormais le jeune quadra, travaille à évaluer l’impact de cette prédation sur les dégâts dans les vignes. Il a également montré que plus il y avait d’herbe dans les vignes, plus l’activité des chauves-souris augmentait… Des travaux qu’il poursuit afin de déterminer quel est le paysage viticole optimal pour favoriser cet auxiliaire. En parallèle, il anime des réunions avec les viticulteurs et le grand-public afin que ceux-ci puissent mieux connaître les chauves-souris et soient sensibles à la nécessité de les préserver.

Il va aussi explorer l’impact des traitements phytosanitaires sur la démographie des oiseaux et des chauves-souris. Sa dernière idée : se servir des chauves-souris comme médiateur social pour renouer le dialogue entre les viticulteurs et leurs riverains. Un beau projet…

Depuis 2016, Alain Deloire est de retour en France, en tant que professeur de viticulture à Montpellier. Il a particulièrement marqué l’année sur Vitisphere, à travers son approche sur la taille des baies en relation avec la concentration et la qualité, l’un des articles les plus lus du site en 2019. Cet enseignant-chercheur a un parcours aux quatre coins du monde, ayant enseigné en Afrique du Sud, à Stellenbosch de 2009 à 2012, notamment en tant que directeur du département de Viticulture et nologie. Il est ensuite nommé directeur du Centre national sur le vin et l’industrie viticole de l’Université de Charles Sturt en Australie. Il a pu ainsi s’approprier les méthodes de pédagogie appliquée, très pratiquées dans ces pays.

Et qu’il met désormais à profit à Montpellier SupAgro, « le ministère émettant de fortes recommandations pour la formation par compétence » explique-t-il. Un goût pour la transmission et le partage des connaissances qu’il exerce aussi sur les réseaux sociaux où ils partagent de nombreux résultats de recherche. Au côté de ce parcours académique, Alain Deloire a également travaillé dans le privé, ayant été pendant une décennie en charge de la recherche et du développement de Moët et Chandon. Il intervient également dans de nombreuses missions de conseil dans les vignobles internationaux, notamment en Chine.

Installée sur le domaine familial à Montady (près de Béziers), Emilie Faucheron a lancé, avec son mari Benjamin, une chaîne Youtube en 2018. « Cela faisait un moment que l’on en discutait ensemble en août 2018, juste avant les vendanges, nous nous sommes lancés » se souvient-elle. Née alors, La VitiBio d’Emilie et Benjamin, une chaîne où les deux viticulteurs coopérateurs racontent leur quotidien. Qu’il s’agisse des vendanges mécaniques ou du nettoyage des fossés, Emilie et Benjamin font vivre à leurs 4 000 abonnés leur métier en expliquant leurs choix techniques. De quoi permettre à tous de découvrir leur quotidien en toute simplicité.

Installés sur 60 hectares, le couple vient de terminer leur dernière année de conversion biologique. La vendange 2020 sera donc la première certifiée. Elle sera livrée à la coopérative des Vignerons du Pays d’Ensérune à laquelle ils adhèrent depuis 2016. Même si Emilie a toujours travaillé au côté de son père, son premier métier n’était pas viticultrice. Elle a travaillé durant une dizaine d’années en tant que commerciale dans le secteur de l’approvisionnement en viticulture. Une manière de voir « autre chose » que la vigne avant de se lancer.

Plus de bisbilles entre les anciens frères ennemis. Les salons Vinexpo Paris et Wine Paris vont faire cause commune en se tenant conjointement du 10 au 12 février 2020. Un soulagement pour la filière du vin français, qui voyait poindre un affrontement ne bénéficiant à personne. Ce partenariat inédit est incarné par Pascale Ferranti, la directrice du pôle vin de Comexposium (World Wine Meetings Global et Wine Paris, l’union des salons Vinisud et VinoVision), et Rodolphe Lameyse, le directeur des salons Vinexpo (Bordeaux, Hong Kong, New York, Paris et Shanghai). Deux profils différents, unis par la conviction que le rapprochement de leurs évènements va marquer la filière nationale, et faire vaciller la domination internationale du leader du secteur, le salon allemand ProWein (Messe Düsseldorf).

Née sur la rive droite bordelaise, la première s’est ouverte à la diversité du monde viticole en suivant une formation de commerce international du vin en Bourgogne et en peaufinant sa connaissance d’une filière multiple (du service commercial de la Revue du Vin de France époque Michel Bettane à la direction d’évènements B2B pour Adhesion Group). Ouvertement passionnée de vin, Pascale Ferranti apprécie dans la dégustation de vin l’importance de la subjectivité de chacun, l’amenant à une partition toute personnelle : « il n’y a pas de vérité absolue, pas d’interprétation unique, mais une multitude de ressentis propres à chacun et tous aussi valables et justes les uns que les autres ».

Qualifié de « tigre souriant » par ses anciens partenaires asiatiques, le second a été marqué autant qu’inspiré par lecture du livre Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson : la fable de souris enfermées dans un labyrinthe où elles voient subitement se tarir leur ration de fromage habituelle et ont le choix entre attendre sur place, quitte à dépérir, ou prendre le risque de sortir de sa zone de confort. C’est la seconde option que Rodolphe « Rod » Lameyse suit, le diplômé de Kedge Bordeaux connaissant bien le pouvoir d’attraction de Prowein pour avoir son développement asiatique au sein d’Informa.

Tous deux misent gros avec la réunion de Wine Paris et Vinexpo. « Je suis convaincue que toute la dynamique qu’a su impulser Wine Paris au sein de la filière française va marquer les esprits. J’ai la conviction que nous vivons un moment fort et nous ne sommes qu’au début d’une très belle aventure » avance Pascale Ferranti. Réussir ce rendez-vous « est stratégique pour ancrer Vinexpo dans les années à venir. Il faut un bel événement, c’est un enjeu transnational, il faut un soutien fort de la filière française » conclut Rodolphe Lameyse.

Jacques Frelin est l’un des tous premiers négoces 100 % bio créé en France. La société est née en 1983, à un moment où le bio est encore discret. Elle grandit au-delà des frontières de Languedoc, son berceau d’origine, pour commercialiser des vins de Provence, Gascogne, Bordeaux, Loire et même d’Espagne et d’Italie. En parallèle du développement de sa société, Jacques Frelin s’investit dans les structures syndicales et professionnelles de la filière bio. Un engagement qu’il poursuit toujours aujourd’hui en étant vice-président de France Vin Bio et de Sud Vin Bio.

En 2019, il contribue fortement à la diffusion des vins sous label en Conversion à l’Agriculture Biologique (CAB), notamment en partenariat avec Biocoop pour qui il produit une gamme dédiée. « C’est une vision importante pour nous qui sommes acteurs de la filière. Nous nous devons d’être actifs et avant-gardistes. Si nous ne le faisons pas qui le fera ? » commente-t-il. Pour 2020, il s’interroge sur la gestion des volumes de vin bio en Languedoc, dont l’offre est en croissance cette année. « Il va falloir beaucoup travailler pour réussir à équilibrer le marché car la hausse des volumes est importante » confie, celui qui vient d’être rejoint par sa fille, Carole Frelin, qui devrait prendre les rênes de l’entreprise dans quelques années.

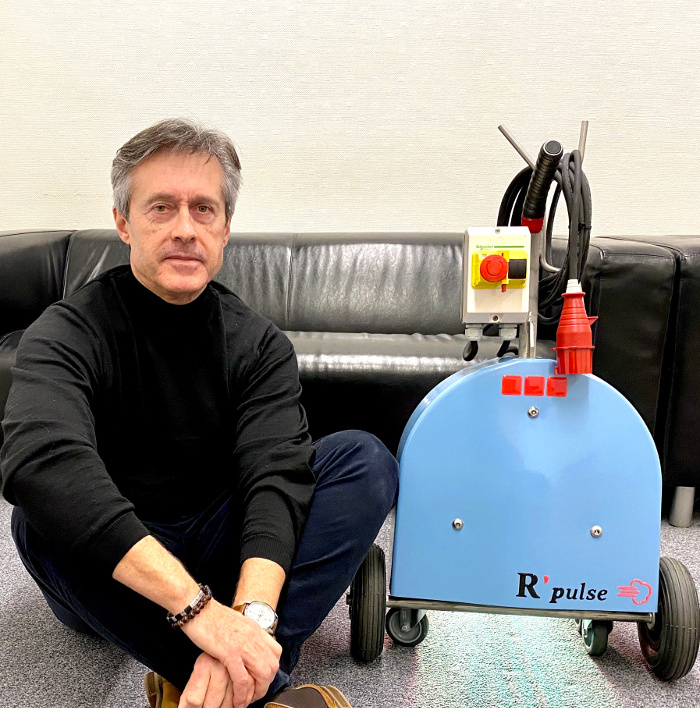

Inventeur médocain aussi discret que prudent, Joël Gallet préfère la tranquille diffusion par le bouche à oreille de ses innovations à toute médiatisation risquant de le déposséder de sa création au profit d’un concurrent indélicat. Déjà utilisé par une centaine de propriétés bordelaises, son dernier concept breveté, R'Pulse, n’a jamais été présenté dans un salon ou dans la moindre conférence technique. Potentiellement révolutionnaire, cet appareil mobile électrique permet pourtant d’empêcher la formation d’un marc épais pendant la vinification. Contrairement aux usages du remontage traditionnel ou aux techniques plus récentes de mise sous pression au gaz carbonique.

Menés depuis 2014 au château Dauzac (grand cru classé de 50 hectares à Margaux), les essais d’extraction par cette action aussi douce que rapide de remise en suspension donnent de premiers résultats qualitatifs. Avec des gains en rondeur et en gras dans les moûts et se retrouvant dans les vins. Mais R’Pulse permet aussi, si ce n’est surtout, d’obtenir un plus grand confort de travail en augmentant la rapidité et en réduisant la pénibilité des remontages.

D’abord vendue en série limitée par l’entreprise bordelaise JGC (Blanquefort), l’outil est désormais commercialisé à plus grande échelle pour 4 640 euros. Ayant également développé le robot de tri de la vendange Alien, Joël Gallet réfléchit actuellement à un nouvel outil de suivi des maturités des raisins par la mesure de la résistance liant les baies à la rafle. Son idée étant toujours de répondre à un manque de technologie pour améliorer des pratiques communément admises, mais pas totalement satisfaisantes. « Les choses les plus simples sont les plus spectaculaires » résume Joël Gallet.

Pour les instances françaises de la filière vin, la crise politique de l’année 2019 aura été la rupture consommée avec FranceAgriMer, l’établissement national pour les produits de l’agriculture et de la mer. Soit l’administration qui gère l’enveloppe européenne de subventions de l’Organisation Communautaire du Marché Vitivinicole (OCM vin). Alors qu’un nouveau vice-président a été choisi cet été pour accompagner le président du conseil spécialisé vin, respectivement le négociant bordelais Georges Haushalter et le viticulteur languedocien Jérôme Despey, la crise a éclaté cette fin d’année.

L’accumulation de retard et d’insatisfaction sur la gestion ces fonds a conduit l’ensemble des élus de la filière vin à quitter le conseil spécialisé du 16 octobre dernier. Une politique de la chaise vide pour alarmer les pouvoirs publics la non-consommation dans son intégralité des fonds destinées aux mesures de promotion sur les pays tiers. Alors que la goutte d’eau faisant déborder le vase aura été décision unilatérale de priver les opérateurs privés d’aides pour leurs opérations à l’export sur internet et les réseaux sociaux souligne Georges Haushalter.

Alarmant le ministère de l’Agriculture, ce retentissant boycott doit permettre de faire évoluer le traitement des dossiers de subvention. Notamment pour simplifier, accélérer et assouplir leur traitement, mais également réduire l’insécurité juridique des opérateurs, privés comme interprofessionnels (notamment avec les incertitudes croissantes sur les marchés américains, anglais, hongkongais…). Georges Haushalter travaille ainsi à la rédaction d’une décision modificatrice qui doit s’appliquer dès l’appel à projet 2020. Le point clé pour lui étant que les publicités sur internet soient subventionnables pour tous les opérateurs. « Je ne veux pas lâcher, la bataille n’est pas terminée avec le service juridique de l’administration, qui a peur de son ombre » estime le directeur général de la compagnie Médocaine des Grands Crus (groupe Axa millésimes). La décision modificative doit être votée par le conseil spécialisé de janvier 2020, la réunion de décembre 2019 ayant été annulée.

Responsable du service viticole des Vignerons de Buzet (180 adhérents pour 1 900 hectares devignes), Carine Magot sait que le chemin de la réduction des intrants se construit en marchant. Ayant multiplié ces dernières années les essais de viticulture de précision pour répondre aux demandes sociétales croissantes, la cave coopérative du Lot-et-Garonne passe un cap avec l’implantation ce printemps d’une parcelle expérimentale de 11 hectares pour y déployer diverses modalités de cépages, d’agroforesterie et de conduites allant jusqu’au zéro intrants (pesticides, engrais…).

Si les pluies de novembre dernier ont décalé la plantation des 1 500 arbres et arbustes prévus, Carine Magot planche sur les capteurs qui seront mis en place dès la prochaine campagne pour suivre sur le temps long ces expérimentations et leurs résultats. Pour l’ingénieur agronome, l’enjeu est d’obtenir des résultats transposables pour chaque vigneron. De la cave coopérative et au-delà. Cette parcelle expérimentale étant intégrée au Laboratoire d’Innovation Territoriale du projet régional Vitirev (innovons pour des territoires viticoles respectueux de l’environnement).

L’une des principales qualités de Sylvie Malembic-Maher est sa bienveillance et le respect qu’elle a pour ses collaborateurs. D’entrée de jeu, elle nous fait part de sa gêne à être mise en avant alors qu’elle travaille avec une équipe d’une dizaine de personnes. Microbiologiste de formation, Sylvie Malembic-Maher a été recrutée en 2005 à l’Institut National de la Recherche Agronomique de Bordeaux pour travailler sur les phytoplasmoses de la vigne, flavescence dorée et bois noir en tête. Depuis, au sein de l’Unité Mixte de Recherche Biologie du Fruit et Pathologie (INRA, Université de Bordeaux et Institut des Sciences de la Vigne et du Vin), elle met tout en uvre avec son équipe pour améliorer les connaissances sur la flavescence dorée et aider la filière à mieux lutter contre la maladie.

Leurs principales découvertes : le fait qu’il existe plusieurs types de souches de flavescence dorée plus ou moins épidémiques, ce qui a permis la mise au point d’un outil de diagnostic génétique pour savoir à quelle souche on a affaire dans les vignobles ; la mise en évidence de plantes réservoirs de la maladie telles que l’aulne, la clématite ou les vignes ensauvagées ; et le fait que les cépages sont inégaux face à la flavescence, certains (merlot, syrah et magdeleine noire des Charentes) étant moins sensibles que d’autres… Désormais les chercheurs s’attachent à caractériser le déterminisme génétique de la moindre sensibilité des cépages pour améliorer la sélection variétale. Ils travaillent aussi sur les facteurs de virulence et de transmission des phytoplasmes par les cicadelles.

Vigneronne-blogueuse depuis 2014, Audrey Martinez écrit ce qui lui fait envie. Sur la toile, la Wineista nous emmène avec elle à la découverte de petites appellations françaises méconnues, de vins originaux et de ses coups de cur nologiques et culturels. « Je suis complètement libre sur les sujets. J’aime particulièrement écrire sur les accords mets et vins et mettre en lumière les femmes qui travaillent dans tous les corps de métiers de la vigne au chai » assure l’ingénieur agronome et nologue.

Audrey Matinez s’est lancée petit à petit dans l’écriture grâce à son talent de pédagogue et à sa bonne humeur. « Je suis lue autant par des nologues que par des néophytes, hommes ou femmes ». Elle s’est d’ailleurs pleinement investie dans l’association Women Do Wine. « Les vigneronnes sont de plus en plus à la mode, mais la réalité, une fois les caméras éteintes, n’est pas celle que l’on croit ». Ses projets pour 2020 ? Continuer de partager son temps entre son domaine, La Vivarelle, et son blog. « Je lance une nouvelle rubrique sur les accords vins et mets de saison » se réjouit-elle.

A 33 ans, Yves Matton a déjà un riche parcours. Après une formation d’ingénieur à l’école Polytechnique, il part aux Etats-Unis et intègre le Massachussetts Institute of Technology (MIT) où il réalise des recherches en mécanique et en sciences des matériaux. Puis il revient en France pour travailler dans un cabinet de conseil en stratégie. Il y reste pendant trois ans, puis il fonde la filiale française d’une entreprise d’autopartage américaine qu’il revendra par la suite. Avec deux amis il créé Technofounders dont l’objectif est de repérer les technologies de pointe dans les laboratoires de recherche.

C’est ainsi qu’il rencontre Laurent Urban et Jawad Aarrouf, deux chercheurs de l’université d’Avignon qui ont développé un procédé qui stimule les défenses naturelles des plantes avec des UV pour lutter contre les parasites. Avec eux, il fonde UV Boosting début 2017. En vigne, la technologie fonctionne, elle permet de réduire par deux l’usage des produits phytos contre le mildiou et l’oïdium. Début septembre, UV Boosting a présenté une première machine industrielle : Helios 2DR qui s’adapte sur les tracteurs interlignes et qui permet de traiter deux demi-rangs. L’entreprise a également développé un modèle pour les enjambeurs.

« On a lancé une présérie d’une dizaine de machines déjà toutes vendues. En 2020, nous allons poursuivre les essais et étendre la gamme pour que l’appareil puisse s’adapter à tous les types de tracteurs et puisse traiter plus de rang à la fois. Nous allons également nous développer dans d’autres pays. Nous avons déjà des contacts en Afrique du Sud, Espagne et Italie ». De belles perspectives en vue.

Pour le collectif Nouveaux Champs, « 2020 sera l’année du vin » plaisante Julie Sabourin, la responsable technique et qualité de l’association Nouveaux Champs qui assure la promotion du label Zéro Résidu de Pesticides (ZRP). Si actuellement on ne compte que 3 producteurs de vins* parmi les 64 membres du collectif, ces chiffres devraient monter très rapidement, le label ZRP permettant de répondre aux inquiétudes sociétales et de communiquer, en toute simplicité, sur un résultat parlant aux consommateurs. Souvent perdus face à la multiplication des labels, variant selon les filières de production (ici le label est commun à toutes les productions, à dominante de fruits et légumes).

Désormais finalisé, le cahier des charges vitivinicole va surveiller 171 matières actives dans les analyses nologiques (sans compter leurs métabolites de dégradation), tout en affichant des objectifs agroécologiques de bonnes pratiques.

Ayant rejoint le collectif Nouveau Champs au lancement de la démarche, en 2018, Julie Sabourin s’appuie sur son diplôme d’ingénieur agronome (spécialisée dans les fruits et légumes) sa connaissance des demandes des consommateurs et distributeurs suite à une première expérience en grandes surfaces (au sein du groupe Carrefour pour développer des projets agroécologiques).

* : Il s’agit de trois unions de caves coopératives (les Vignerons de Buzet, Robert & Marcel, ainsi que Tutiac).

Prenant la suite de son père, Pierre-Emmanuel, Vitalie Taittinger est depuis ce premier janvier la présidente de la maison de Champagne redevenue familiale en 2006 (288 hectares de vignes pour 6,5 millions de cols commercialisés en 2018). Ayant alors rejoint le service marketing et communication de Taittinger, la diplômée en arts et graphisme a mis très concrètement les mains dans le cambouis en gérant l’emballage, puis en a progressivement pris la direction artistique de la marque tout en devenant son égérie.

Dans la lignée des femmes fortes champenoises, de la veuve Clicquot-Ponsardin (groupe LVMH) à Véronique Blin (Nicolas Feuillatte), Vitalie Taittinger incarne une vision d’excellence pour les vins effervescents. Pour fournir une expérience à ses consommateurs, l’ambassadrice de la marque Taittinger en peaufine l’expression visuelle comme la consécration d’investissements vitivinicoles. Après douze ans de reprise en main de la maison, une nouvelle phase de développement s’amorce, où sont attendues les premières cuvées produites en 2020 par le vignoble anglais de Taittinger (dans le Kent, avec un objectif de commercialisation 2023).

« On m’a souvent demandé si j’étais tombé dedans quand j’étais petit, s’amuse Frédéric Tappe, tellement il parle avec passion de la certification HVE. J’aimerais que tout le monde connaisse ces trois lettres et leur signification : haute valeur environnementale. Pour moi, cela évoque le luxe, des produits sains et propres ». Mais Frédéric Tappe ne fait pas que parler de la HVE. Il la développe sur le terrain pour le compte de la maison Hauller, dont il est l’acheteur et le responsable technique. Ce négoce basé à Dambach (Bas-Rhin) s’approvisionne auprès de 200 apporteurs cultivant 450 hectares de vignes. En 2018, les huit premiers ont obtenu leur certification HVE pour 70 ha. L’an dernier, douze de plus ont franchi le pas.

Surtout, Frédéric Tappe, désormais secondé par une technicienne, a préparé le terrain pour que soixante apporteurs supplémentaires soient certifiés cette année et 95 % l’an prochain. Et il est au cur du dispositif qu’AgroMousquetaires, propriétaire de Hauller, met en place pour passer tous ses vins de la gamme Expert-club à la norme HVE d’ici 2025. Lorsqu’on lui demande pourquoi son employeur consent un tel investissement, il répond : « on parle d’environnement et la qualité suit. On établit une relation de confiance avec nos apporteurs. On stabilise nos achats. » Agé de 43 ans, fils de viticulteur et titulaire d’un BTS viti-oeno, Frédéric Tappe a commencé comme chef de culture chez Jean Hauller puis il est devenu acheteur de la maison Hauller après sa vente par Jean Hauller.

Arrivé à la présidence du Syndicat Général des Vignerons de Champagne en 2016, Maxime Toubart marque l’année 2019 avec l’affirmation de la campagne de communication générique sur le Champagne. Mais aussi, parce qu’il recueille (avec Jean-Marie Barillère, avec qui il partage la présidence du Comité Champagne) la position d’Emanuel Macron sur l’opération « Janvier Sec », ce qui lui vaut plusieurs apparitions médiatiques. Installé sur l’exploitation viticole familiale dont la surface se porte aujourd’hui à 5 hectares, Maxime Toubart s’est engagé dans le syndicalisme viticole dès son installation en 2001.

« Je voulais participer à l’engagement collectif » se rappelle-t-il en évoquant ses premiers pas au groupe des jeunes du SGV (dont il prend la présidence en 2007). Un souci du collectif qui lui tient toujours à cur, lui qui a le goût de l’humain. « Je retiens de nombreux moments de cette année 2019. Mais les moments que j’aime particulièrement sont ceux des rencontres avec les vignerons, de réponses aux questions, d’échanges sur les perspectives ».

Perspectives qui s’avèrent plus difficiles que les années passées avec le ralentissement des ventes de vins de Champagne. De quoi conduire le SGV à mettre en uvre des actions d’accompagnement des vignerons mais également à travailler la valorisation de l’appellation, à travers la notoriété et la transition environnementale (planification de la fin des herbicides chimiques et certification de l’ensemble des exploitations à horizon 2030). Alors que son mandat sera remis en jeu en mars 2020, son nom est évoqué dans le cadre de mandats nationaux.