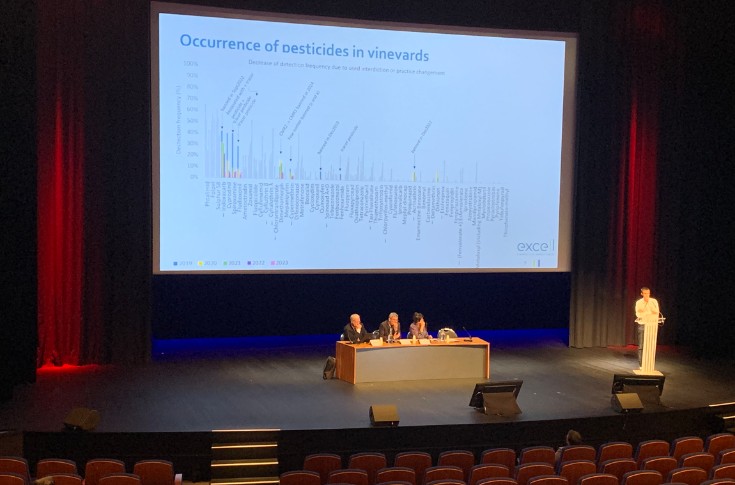

près la diffusion de l’émission Cash Investigations en 2016, ou la publication de l’enquête UFC Que Choisir en 2017, les acheteurs ont pris l’habitude de demander aux viticulteurs d’analyser les résidus de pesticides sur leurs raisins et dans leurs vins. Directeur du groupe Excell, Vincent Renouf est venu au congrès de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) présenter une compilation* des résultats de recherche par chromatographie de 170 molécules, adjuvants et métabolisants, obtenus dans ses laboratoires entre les millésimes 2019 et 2023 sur des milliers de raisins vendangés à Bordeaux, à Cognac, ou dans le Languedoc.

« Contrairement aux fongicides et aux insecticides, nous détectons peu d’herbicides, jamais de glyphosate et de moins en moins de phénoxyacides », a-t-il d’abord indiqué à l’assemblée. Le folpel, son métabolite phtalimide, et le soufre S8 sont les trois molécules les plus fréquemment retrouvées, toujours à des teneurs bien inférieures aux limites maximales de résidus fixées par l’Union européenne. « Les anti-mildiou amétoctradine et fluopicolide (CMR2) et l’anti-oïdium tébuconazole sont également régulièrement utilisés, sans grandes variations entre les millésimes et sans tendances claires d’augmentation ou de diminution », continue Vincent Renouf. Même s’ils pulvérisent du fluopicolide, les résultats d’Excell montre que les viticulteurs prennent de plus en plus l’aspect traçant des produits dans leurs choix de traitements. « On note par exemple une baisse de l’utilisation du fludioxonil et du cyprodinil qui y est associé ». Les interdictions et les classements CMR de certaines molécules (quinoxyfène, diméthomorphe, acrinathrine, indoxacarbe…) profite à d’autres. « Très utilisé, notamment dans le Gers pour lutter contre le mildiou en alternative au folpel, le taux de détection du zoxamide ne fait par qu’augmenter », illustre Vincent Renouf. Contre l’oïdium, les analyses des laboratoires révèlent un plus grand recours au difénoconazole, au tétraconazole, ou au cyflufénamid.

« Au moment de l’embouteillage, qu’ils soient issus de la viticulture biologique ou conventionnelle, plus de la moitié des vins ne contiennent plus de résidus, aux limites de 10 mg/kg », enchaîne Vincent Renouf, dévoilant les résultats obtenus sur plus de 5 000 échantillons, également entre 2019 et 2023.

A l’exception du cuivre et de l’acide phosphonique (voir plus bas), 70 % des vins contiennent moins de trois molécules. Les plus retrouvées sont le fluopicolide, le diméthomorphe, et le phtalimide, avec une occurrence d’environ 20 %, et des concentrations proches de 0,010 mg/kg pour les deux premières et de 0,1 mg/kg pour le phtalimide. « Le fenhéxamide qui a longtemps été le produit le plus retrouvé arrive désormais en quatrième position, sachant qu’il faut 10 ans pour ne plus le détecter après la dernière utilisation », complète Vincent Renouf.

En donnant un coefficient de 1 aux concentrations retrouvées dans les vins de 2015, premier millésime de référence pour Excell, Vincent Renouf note une tendance « assez nette » à la baisse des résidus de phytos, « à l’exception du millésime 2018 pendant lequel la pression mildiou a été très forte et la sécheresse de fin de campagne a empêché le lessivage des produits ».

Reste le sujet de l’acide phosphonique, dont l’origine ne peut être identifiée lors des analyses, « mais qui est présent dans 90 % des vins à des niveaux qui posent question et demandent beaucoup de pédagogie auprès des acheteurs et des organismes de certification », concède Vincent Renouf, expliquant que si la molécule ne vient pas toujours de la dégradation du Fosétyl-Al, des essais ont montré qu’elle ne venait pas non plus du phosphate di-amonique utilisé pour enrichir les moûts en azote ou des produits d’hygiène de cave, mais pouvait provenir de produits de biocontrôle, comme les huiles essentielles d’agrumes.

* : Cette compilation a été réalisée par Caroline Gardia-Parège, qui, ayant travaillé dans d’autres filières avant de rejoindre le groupe Excell, a indiqué que la filière vin était bien meilleure élève que les filières de la bière ou du cidre en matière de résidus de pesticides.