uvrant ce 23 mai au Palais des congrès de Dijon le premier symposium d’Unilabo, une association créée en 2020 pour représenter la filière des laboratoires œnologiques, Jean-Roch Mouret donne à l’assemblée de nouvelles clés d’interprétation des analyses de l’acétaldéhyde (ou éthanal), molécule responsable des arômes piquants de pomme verte, d’herbe, et de noix dans le vin. « On en retrouve à des teneurs comprises entre 10 mg/L et 200mg/L, voire 700 mg/L dans certains vins jaunes, des teneurs bien supérieures à son seuil de perception de 40 à 45 mg/L » indique le chercheur de l’Inrae de Montpellier.

L’éthanal est principalement produit par Saccharomyces cerevisiae pendant la fermentation alcoolique, en suivant une cinétique atypique. Sa concentration augmente pendant la phase de latence pour atteindre un pic à la fin de la multiplication cellulaire. « C’est à ce moment que le moût sent le plus la pomme verte mais cela ne veut pas dire que le vin sera éventé » rassure Jean-Roch Mouret. En effet, la quantité d’éthanal rediminue pendant la phase stationnaire, sous le double effet de la consommation de la levure et de l'évaporation. « Ce qui est dommage, c’est qu’on ne peut pas prédire teneur finale en éthanal en fonction du pic atteint à la fin de la multiplication cellulaire » regrette le chercheur.

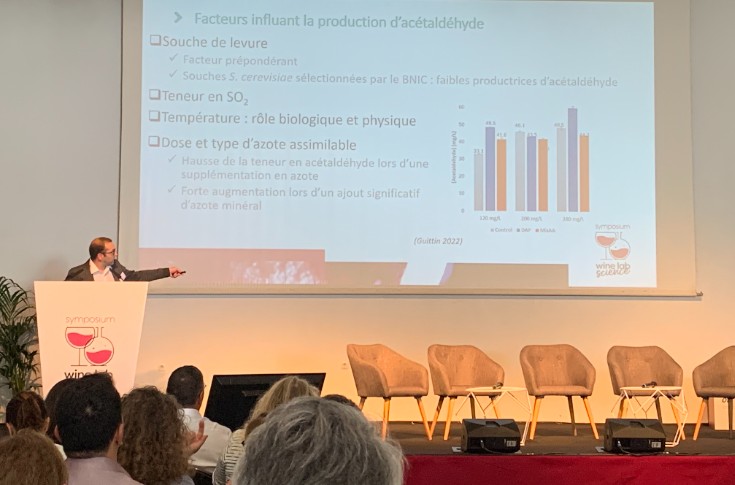

En fait, la teneur finale en éthanal dépend de quatre facteurs. Le plus important est la souche de levure, certaines en produisant peu, comme celles sélectionnées par le BNIC à Cognac. Le deuxième facteur est le SO2. « La teneur finale en acétaldéhyde total augmente proportionnellement à la teneur initiale en SO2, de 0,8 mg/L par mg/L de SO2, avec un maximum atteint à la dose de 40 mg/L de SO2. Et la levure n’est pas capable de remétaboliser l’acétaldéhyde combiné au SO2 pendant la phase stationnaire, ce qui constitue un risque pour l’élevage en cas de décombinaison » indique Jean-Roch Mouret.

Vient ensuite la température. Dans ses différents essais de fermentation avec suivi en ligne de l’éthanal, les températures de fermentation élevées ont favorisé une production importante d'éthanal en fin de phase de croissance, mais ont aussi entraîné des vitesses de consommation de la molécule par la levure plus élevées pendant la phase stationnaire.« Dans une moindre mesure, l’évaporation a également augmenté, conduisant finalement à des teneurs résiduelles en acétaldéhyde plus faible dans les vins finis » expose Jean-Roch Mouret.

Pour limiter l’évaporation des esters d’acétate et favoriser les arômes fruités, le chercheur préconise de réaliser la fermentation selon un profil descendant, en commençant à température haute, autour de 30°C pour favoriser la consommation de l’éthanal par les levures, et en abaissant dans un second temps la cuve autour de 18°C. Pour réduire la synthèse d’éthanal, Jean-Roch Mouret a également remarqué que le mieux était de limiter les apports d’azote minéral.