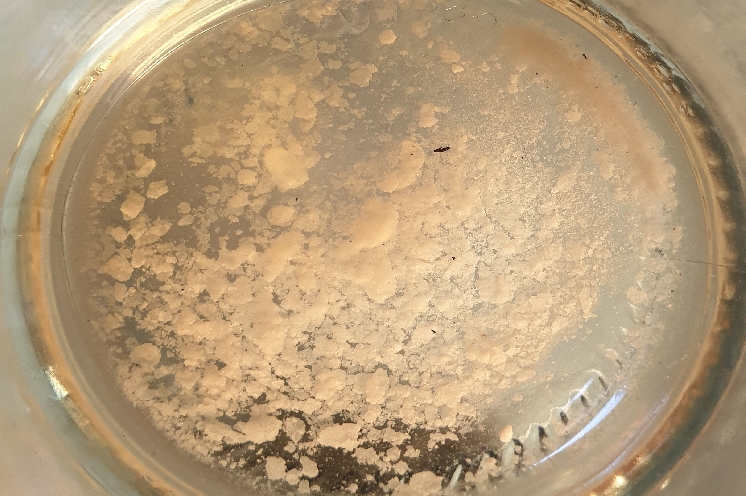

hénomène encore rare il y a quelques années, l’instabilité calcique se rencontre plus fréquemment avec le réchauffement climatique. Principale raison : le stress hydrique durant les millésimes chauds favorise l’assimilation du calcium par la plante et son accumulation dans les moûts. Or dans les vins, le calcium réagit avec l’acide tartrique pour former du tartrate de calcium. Bien que ces cristaux blancs soient sans impact gustatif, ils sont mal acceptés par les consommateurs, surtout dans les vins blancs. « Cela ressemble à des morceaux de coraux ou à du sucre émietté », explique Marie-Laurence Porte, œnologue conseil chez Enosens, en Gironde.

Ce laboratoire analyse tous les ans la teneur en calcium dans les moûts d’une quinzaine de parcelles de référence. « Il y a un facteur terroir et un facteur millésime, observe l'oenologue. Dans les secteurs de Lacroix et Loupiac, très calcaires, on observe tous les ans des précipitations calciques dans les liquoreux. On considère qu’il y a un risque de précipitation au-delà de 60 à 70 mg/l de calcium dans les vins. Nous ne disposons pas d’autre repère pour déterminer ce risque car contrairement à la stabilité tartrique, que l’on apprécie avec un test au froid, il n’existe pas de mesure de la stabilité calcique. »

Cette année, les teneurs en calcium enregistrées par Enosens oscillent entre 90 et 190 mg/l. « On risque d’avoir des précipitations calciques comme en 2022 », prédit Marie-Laurence Porte.

Difficile à prévoir, l’instabilité calcique est également difficile à traiter. « Si on dépasse le seuil en calcium de 60 à 70 mg/l, il faut traiter à l’acide racémique (DL-tartrique), indique-t-elle. Mais lorsqu’il y a beaucoup de calcium, on ne sait pas quand la cristallisation s’arrête. Cela peut prendre plusieurs mois, voire un an. Pour les liquoreux, ce n’est pas un problème : cela se passe pendant l’élevage. Pour les vins secs, si. »

Pourquoi pas l’électrodialyse ? « Très peu de clients la pratiquent. D’une part, car c’est un procédé coûteux, d’autre part, cela ne suffit pas toujours pour éliminer les fortes doses de calcium », tranche l'oenologue.

En début d’année, elle a testé un nouveau produit de Sofralab, CalciStab 2.0, sur un liquoreux de 2022. Ce produit agit à une température comprise entre 10 °C et 15 °C. « J’ai effectué des tests à 40, 60, 80 et 100 g/hl. Au bout de trois semaines de contact, avec un remuage tous les deux jours, la quantité de calcium est descendue de 120 à 60 mg/l, indépendamment de la dose de produit employée. » Une expérience qu’elle compte renouveler sur différents vins de cette année afin de vérifier ces résultats encourageants.

Francine Calmels, œnologue-conseil au sein d’Oenoboost, a travaillé sur l’instabilité calcique lorsqu’elle était au laboratoire œnologique de Gaillac. « Nous utilisions des levures incluses dans des microbilles d’alginate pour la prise de mousse des Gaillac méthode traditionnelle. Au contact du calcium, les billes s’aggloméraient pour former une sorte de dentelle très difficile à dégorger. À cause de ce problème, une grande partie des vignerons se sont remis à travailler avec un levain classique et dosent systématiquement le calcium dans les vins de bases avant le tirage. »

L'oenologue a affaire à des vins moins riches en calcium que Marie-Laurence Porte. « On ne dépasse pas 85 à 90 mg/l », indique-t-elle. Lorsque le seuil de 60 mg/l est franchi, elle conseille de traiter les vins comme pour les précipitations tartriques, au froid avec une crème de tartre, mais pendant 8 à 12 heures entre 0 °C et 2 °C, contre 4 heures quand il s'agit uniquement de prévenir les précipitations tartriques.

Francine Calmels a testé les crèmes double de tartre qui préviennent les deux types de précipitation et s’utilisent de la même façon que la crème de tartre, mais ne semble pas convaincue. « Elles sont deux fois plus chères, et pas efficaces à 100 %. » En revanche, elle ne pratique pas l’électrodialyse. « C’est le seul procédé qui permet régler l’instabilité calcique, admet-elle. Mais à Gaillac, nous ne sommes pas équipés. Il faut que des prestataires se déplacent, et c’est une méthode onéreuse. »

À Orange, dans le Vaucluse, Perrin & Fils possèdent leur propre électrodialyseur, un investissement rentabilisé, d'après ce négociant qui y passe une grande partie de ses vins. Pour savoir si ceux-ci risquent de subir une précipitation tartrique, Laura Buffet, l’œnologue de la maison, les soumet à deux tests : Stabilab, afin de déterminer le risque de précipitation tartrique, et Check-stab, qui fournit le degré d’instabilité tartrique et le niveau de traitement à l’électrodialyse. En ce qui concerne le risque de précipitation calcique, aucun test n'est réalisé. Laura Buffet ne se fie qu’à un seul critère : la teneur en calcium dans les vins.

« Si elle dépasse 60 mg/l dans les rouges, ou 80 mg/l dans les blancs et rosés, on fait passer les vins à l’électrodialyse, même s’il n’y a pas de risque de précipitation tartrique, rapporte-t-elle. En revanche, ce traitement est interdit pour les vins bio et comme il a un impact sur le pH et la couleur, nous ne l’appliquons pas aux vins fragiles ou sans SO2, ni à certains de nos rosés. On traite tous ces vins au froid avec de la crème de tartre, sous agitation durant 24 heures, en suivant l’oxygène dissous, ou bien par ajout de gomme de cellulose. »

Reste à compter sur le Centre du rosé de Vidauban, dans le Var, qui travaille actuellement sur la mise au point d’un test prédictif.

Retrouvez tous les articles de La Vigne

Retrouvez tous les articles de La Vigne