n estime qu’il existe dans le monde plus de 10 000 cépages inscrits, voire jusqu’à 15 000 selon certaines estimations. Et pourtant, malgré cette immense diversité ampélographique, 15 cépages représentent près de la moitié de la superficie du vignoble de cuve au niveau international. L’impact du changement climatique et l’intérêt grandissant manifesté par les consommateurs en faveur de variétés plus insolites n’auront pas chamboulé l’encépagement du vignoble mondial. Du moins, entre 2000 et 2016, dernière année étudiée par les deux chercheurs, dont les conclusions ont été publiées dans la revue technique de l’IVES (International Viticulture and Enology Society). Sur cette période, au contraire, le choix de cépages s’est plutôt concentré sur quelques références majeures, au détriment de variétés plus endémiques. Ainsi, l’airén, cépage le plus planté en 2000, a vu ses superficies chuter, tandis que le cabernet-sauvignon, le merlot et le sauvignon sont montés en flèche.

Une majorité de cépages français

L’Italie demeure le pays où l’encépagement est le plus diversifié, à l’opposé de la Nouvelle-Zélande, où le sauvignon blanc domine largement le paysage viticole. La France, quant à elle, se distingue comme le berceau de plus de la moitié des 15 cépages les plus cultivés dans le monde, parmi lesquels on retrouve le cabernet-sauvignon, le merlot, le chardonnay, la syrah, le sauvignon blanc, le pinot noir, le cabernet franc et le malbec. Ces cépages côtoient d'autres variétés majeures comme le tempranillo, l’airén, le trebbiano toscano, le sangiovese, le grenache, le riesling ou encore le bobal. De manière générale, les cépages dits « internationaux » tendent à s’imposer, révélant une évolution vers une standardisation et une concentration croissante de l’encépagement à l’échelle mondiale.

Rapprochements entre pays producteurs

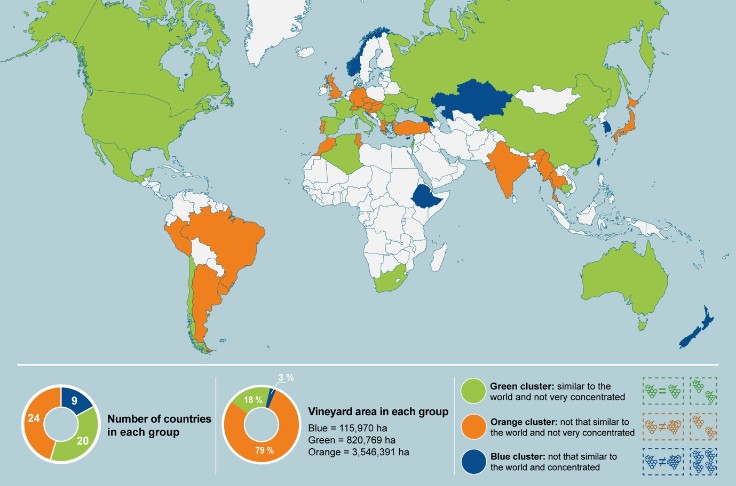

L’étude met également en lumière des similarités entre certains pays en matière d’encépagement. Ainsi, l’Australie présente des profils proches de ceux du Chili et des États-Unis, tout en partageant certaines caractéristiques avec la France, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. En revanche, ses ressemblances avec l’Argentine ou d’autres pays européens comme l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne ou l’Italie sont moins marquées. Les chercheurs ont classé les pays producteurs en trois « clusters », selon leur degré de ressemblance avec la moyenne mondiale et leur niveau de concentration variétale. Le groupe dit « vert », comprenant l’Australie, les États-Unis, l’Espagne, la France, le Chili et l’Afrique du Sud, regroupe les pays dont l’encépagement est relativement peu concentré et proche de la moyenne mondiale. À l’inverse, l’Allemagne, l’Argentine et le Portugal, bien que peu concentrés, s’éloignent de cette moyenne. Enfin, la Nouvelle-Zélande et la Géorgie se distinguent par un encépagement fortement concentré, mais plutôt éloigné du profil mondial.

La diversité sacrifiée sur l’autel de la rentabilité ?

Partant de ces observations, les deux chercheurs formulent des conclusions et avancent des pistes pour favoriser une plus grande diversité ampélographique. Lorsqu’on leur demande si la concentration variétale constitue un frein au choix offert aux consommateurs, ils répondent : « pas nécessairement, parce que l’augmentation de la concentration de l’encépagement s’est faite à un rythme moins rapide que la hausse des exportations au cours des dernières décennies ». En effet, près de deux bouteilles de vin sur cinq consommées dans le monde sont issues de l’importation. Toutefois, un écueil demeure : « Plus l’encépagement entre deux pays est proche, plus ces derniers auront tendance à échanger des vins entre eux ». De plus, les pays aux climats similaires adoptent de plus en plus des profils variétaux comparables, au risque que ces choix ne soient ni réellement adaptés aux évolutions climatiques, ni les plus propices à l’élaboration de vins de grande qualité face à un climat qui évolue. Comme le soulignent les auteurs, « globalement, il semble que les producteurs aient trouvé plus rentable de s’orienter vers les cépages les plus courants ».

Le rôle crucial des IG

Enfin, concernant les leviers possibles pour encourager une plus grande diversité variétale, les chercheurs soulignent que la valorisation des indications géographiques « pourrait favoriser la plantation de cépages plus adaptés aux conditions climatiques locales ». Par ailleurs, ils suggèrent que les organismes professionnels pourraient jouer un rôle plus actif en investissant dans la promotion de variétés moins connues du grand public. Dans les pays producteurs où les vins sont traditionnellement commercialisés sous le nom du cépage, une évolution de la réglementation pourrait également être envisagée, notamment en abaissant le pourcentage minimum requis d’un cépage pour qu’il soit mentionné sur l’étiquette. Autant de pistes qui, selon eux, pourraient contribuer à enrichir la diversité du vignoble mondial.