oule des grands jours, à défaut de grand soir, pour la réunion des vendanges de l’Union Générale des Viticulteurs pour l'AOC Cognac (UGVC) ce mardi 10 septembre à Châteaubernard (Charente). Réunissant plus de 400 vignerons, l’évènement syndical était particulièrement attendu pour fixer le cap post-récolte d’un vignoble charentais qui doit digérer un rapide retournement commercial (passés en deux ans des records euphoriques post-covid au coup d’arrêt de l’inflation), la nouvelle baisse du rendement maximal autorisé (8,64 hectolitres d’alcool pur par hectare ce millésime, -17 % par rapport à celui 2023, déjà en baisse de 10 %) et des menaces géopolitiques (du marché américain suspendu aux prochaines élections présidentielles à l’accès au marché chinois sous la menace des taxes antidumpings).

Se préparant à des lendemains qui ventent, l’UGVC présente l’outil d’adaptation de la production charentaise qu’il souhaite mettre en place dès le millésime 2025 : un « mécanisme de retrait volontaire et temporaire de surfaces Cognac fondé sur un rendement différencié ». Un outil réfléchi depuis deux mois par les viticulteurs et négociants au sein du Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC). « On avance à marche forcée » indique Anthony Brun, le président de l’UGVC, dévoilant les premières pistes d’un « mécanisme d’adaptation du vignoble. Que l’on veut baser sur le principe du volontariat (rien d’obligatoire), à la fois dispositif temporaire (on ne parle pas d’arrachage définitif), mais avec un dispositif pouvant être mis en sommeil (et réactivable si besoin). » Le tout sans financement par les pouvoirs publics, qui sont sollicités pour une coconstruire l'outil et le valider.

Réflexion rendement menée

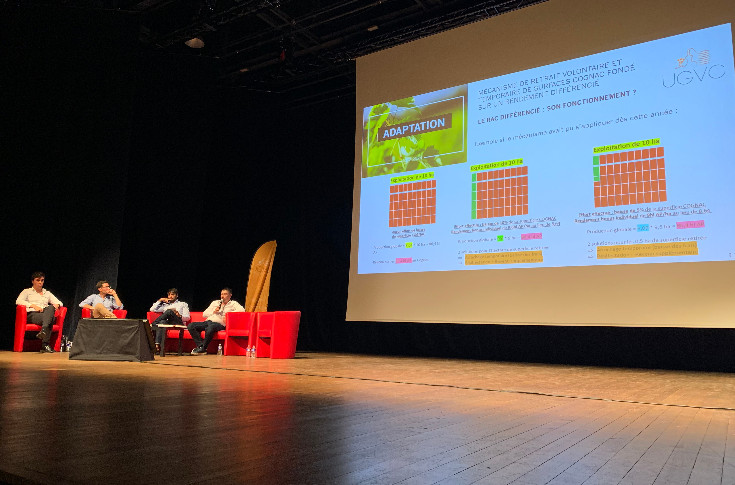

Concrètement, le dispositif présenté propose de créer un rendement à l’hectare pour l’AOC Cognac qui dépende de la réduction de la surface de production consentie par chaque opérateur pour l’eau-de-vie charentaise. Fixant pour chaque domaine une surface de référence pour calculer le volume commercialisable théorique, ce système augmente le rendement maximal autorisé pour maintenir le potentiel de production en cas de réduction de surfaces par l’arrachage temporaire, la non-plantation de droits en portefeuille ou la réaffectation vers des vins sans indication géographique.

Prenant l’exemple de 10 hectares de vignes en AOC Cognac avec le rendement de 2024 (8,64 hl AP/ha), Anthony Brun détaille un « rendement progressif selon l’effort consenti ». Si rien n’est changé, le domaine produit 86,4 hl AP de Cognac et ses revenus en sont exclusivement issus. Si les surfaces Cognac sont réduites de 10 % à 9 ha, la production est maintenue à 86,4 hl AP/ha, ce qui permet un rendement bonifié à 9,6 hl AP/ha, avec un revenu à l’hectare croissant (par réduction des coûts de production en cas d’arrachage ou par nouveaux revenus s’il y a réaffectation de l’hectare basculant en VSIG). De quoi soutenir sur le papier la valorisation des eaux-de-vie (en maintenant la rentabilité des domaines optimisant les surfaces à cultiver) et conserver le potentiel de production du vignoble (pour le mobiliser dès qu’il y aura de la croissance commerciale).

Une solution et des questions

Pointant qu’il s’agit de bases de discussion avec l’administration nécessitant des négociations et précisions, Anthony Brun répète que ce rendement différencié répond à un besoin d’action : « ce n’est pas souhaitable, c’est nécessaire. Il nous faut trouver des solutions avec un dispositif d’adaptation pour une situation que l’on espère la plus courte possible. » Les réactions n’ont pas manqué dans la salle bondée. La première demandant ce que les autres bassins viticoles pensaient de ce projet. Défendant une « solution nécessaire, loin d’être parfaite », Anthony Brun relève que l’ensemble de la « viticulture française est dans une situation plus que compliquée (avec des arrachages définitifs prévus). On ne veut pas complexifier la donne pour les collègues d’autres régions » avec l’arrivée de volumes excédentaires.

Rappelant l’engagement de la filière charentaise de ne pas déstabiliser les autres vignobles (lors de l’attribution conséquente d’autorisations de plantation nouvelles), le président de l’UGVC est clair : « l’objectif est d’utiliser le vecteur des VSIG sans emmerder les autres » avec le développement d’une offre répondant aux besoins de vins de base mousseux pour les opérateurs français en mal d’approvisionnements espagnols. Anthony Brun ajoute que la filière charentaise s’est donnée les moyens de canaliser ses volumes en s’interdisant l’entrée en production dès la deuxième feuille (le décret attend la signature du ministre de l’Agriculture, pour une entrée en vigueur ce millésime 2024), en abondant la réserve climatique (avec un soutien bancaire notamment), en trouvant d’autres usages aux volumes dépassant la réserve (jus et moûts de raisin), en gagnant trois ans pour les plantations arrivant à échéance en 2024 et 2025 (plantations nouvelles et restructuration)… Sur ce dernier point, Anthony Brun martèle la demande du vignoble français d’allonger de trois ans la durée de vie des surfaces en portefeuille pour gagner en flexibilité.

Impression de déjà bu

Pour les vignerons les plus âgés dans la salle, il semble que ces débats (houleux) et ces outils (proches des anciens quotas de production) rappellent de précédentes crises : celles ayant marqué les esprits et les décennies 1970-1980. « J’ai rajeuni de 50 ans » lance un vigneron d’âge mûr, demandant des primes d’arrachage définitif car « tout le reste ne fera que prolonger la crise. La dernière fois, ça a duré 35 ans. » Mais à l’époque, « on n’était pas autant endettés » prévient un autre vigneron dans le public. Tandis qu’un autre critique les nouvelles plantations autorisées les dernières années, dont les 10 hectares demandés en 2024. « Il est certain que les demandes d’autorisation de plantation depuis 10 ans amplifient le phénomène, mais le problème n’est pas [dû] aux nouvelles vignes, mais à la baisse de 25 % des ventes » réplique Anthony Brun, qui pointe que la réglementation européenne interdit de demander 0 ha de nouvelles plantations*. Et qui remet en perspective la crise actuelle par rapport à celles des années 1970 : « à l’époque, il y avait la plantation de 35 000 hectares en 4 ans et l’arrivée des engrais, produits phytos… Le potentiel régional est passé de 6 à 12 hl AP/ha. Il y a eu plus un tiers de surface et un rendement doublé. »

Face aux tonitruantes invectives et critiques acerbes fusant dans la salle alors que des esprits s’échauffent, Mathieu Augier, trésorier adjoint de l’UGVC appelle au calme : « aujourd’hui on est dedans [la crise]. On s’adapte le temps que les ventes repartent. Il faut être solidaires, ne pas monter les générations les unes contre les autres et regarder dans le rétroviseur pour s’améliorer. » Des propos applaudis, comme ceux de vignerons appelant à de meilleures rémunérations ou à se focaliser sur la relance des ventes de cognacs. La perspective de produire des vins mousseux sans indication géographique ne faisant pas consensus : « à 50-60 €/hl, je n’en produis pas » lance un auditeur. Ce sont pourtant les prix évoqués par Anthony Brun, notant que pour développer une filière durable de production de vins de base mousseux il faudra travailler le profil produit, mais que le vignoble charentais est taillé pour répondre à ces besoins. De quoi alimenter les réflexions et interrogations de la foule se dispersant après plus de trois heures de réunion.

* : « Il est impossible de faire une demande à zéro hectare. On ne le peut pas. Sinon, on risquerait d’être attaqué par un viticulteur qui gagnerait comme contre la réserve de gestion » pointe Anthony Brun, qui rappelle que par le passé « on avait construit une réserve de gestion. L’outil a été attaqué par un viticulteur. La réserve n’était pas parfaite, mais elle aurait pu servir. »