n ne présente plus les Brettanomyces, ni leur capacité à donner aux vins des odeurs d’écurie ou de gouache. Force est de constater qu’il est particulièrement difficile d’éviter leur présence dans les chais. Les travaux de Paul Le Montagner, responsable développement microbiologie au laboratoire Oenoteam à Libourne (33), le confirment.

De décembre 2021 à février 2022, dans le cadre de sa thèse, il a traqué ces levures de contamination dans trois domaines du Bordelais, situés dans les appellations Médoc, Saint-Émilion et Pessac-Léognan. Ces propriétés avaient de temps à autre des vins phénolés. Elles voulaient savoir où se nichaient les Bretts pour parfaire leurs protocoles de nettoyage et désinfection.

Lors de ses prélèvements, Paul Le Montagner a confirmé que les trois domaines étaient contaminés, mais à des niveaux différents. Le chercheur a décelé des Bretts dans l’air, sur et dans les cuves, sur les équipements des cuves (vanne boule, sonde de température, robinet de dégustation) et même dans un dépôt tartrique, établissant ainsi pour la première fois en œnologie que du tartre pouvait héberger des Brettanomyces.

Paul Le Montagner souligne que, de tous ces milieux, l’air est le moins pollué et que Brett est bien moins abondante dans l’air que Saccharomyces cerevisiae. Le microbiologiste a analysé dix échantillons d’air au total dans les trois chais. Alors qu’il a trouvé des Saccharomyces dans neuf de ces prélèvements, il n’a trouvé des Bretts que dans trois d’entre eux, venant de deux chais. Le risque de contamination par voie aérienne paraît donc minime.

Les endroits les plus contaminés par les Bretts sont aussi les plus difficiles à nettoyer : les angles des cuves et leurs équipements que sont les sondes de température, les vannes et les robinets de dégustation. Ces zones sont colonisées à des niveaux allant de quelques cellules à plusieurs centaines de cellules par centimètre carré. En revanche, les parois des cuves -inox et béton dans les cas présents- et les barriques sont contaminées à des niveaux moins importants.

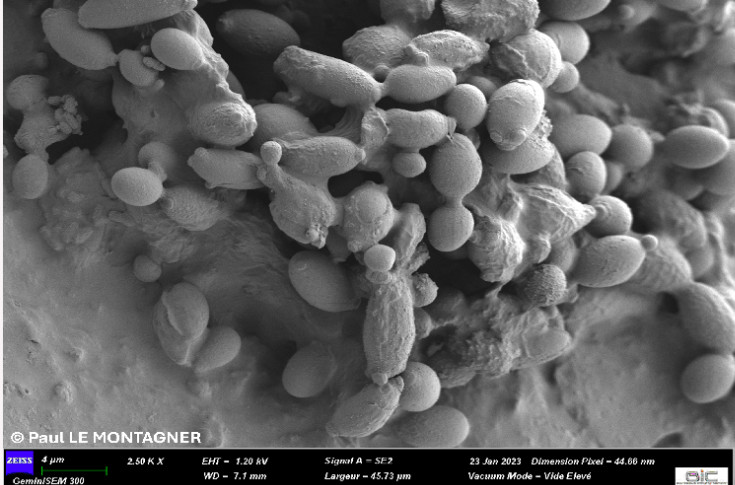

Les Brettanomyces ont la capacité de former des biofilms, sortes d’amas collants, ce qui leur permet de résister aux traitements, notamment aux sulfites. Selon Paul Le Montagner, ces biofilms sont un élément central de la persistance, puis de la dissémination de ces levures dans les chais. Le chercheur montre qu’une fois que le vin entre en contact avec un de ces biofilms, il peut entraîner un décrochage massif de Bretts qui le contaminent avant que ces levures libres aillent coloniser de nouvelles surfaces.

Les souches de Brettanomyces rencontrées dans ces chais présentent des capacités différentes de bioadhésion et de production de phénols volatils. Un groupe sort du lot avec une capacité de bioadhésion particulièrement élevée. Il s’agit du groupe Beer, qui se compose de souches triploïdes sensibles aux sulfites et isolées majoritairement de bière et de vin.

Les biofilms étant à la fois une source de contamination et un facteur de persistance des Bretts dans les chais, il est essentiel de les éliminer. Mais c’est une tâche difficile. Pascal Poupault, microbiologiste et expert en hygiène à l’Institut français de la vigne et du vin, en sait quelque chose. Dès 2010, il a commencé à étudier le pouvoir bioadhésif des Bretts pour améliorer les procédures de nettoyage.

Selon lui, pour limiter la persistance de ces levures dans les chais, il faut commencer par agir rapidement après un soutirage. En effet, le temps est un facteur très important de stabilisation et de consolidation des biofilms. Il est donc important de nettoyer le matériel vinaire dès qu’il a servi en jouant sur quatre paramètres : le type de nettoyant-désinfectant, la température, l’action mécanique et le temps de contact. Pascal Poupault ajoute qu’une procédure de nettoyage et de désinfection optimisée des cuves implique un prélavage au jet d'eau froide, suivi d’un second prélavage au jet rotatif et toujours à l’eau, d’un détartrage-désinfection à la soude et au peroxyde appliqués au jet rotatif et d’un rinçage au jet rotatif, pour finir par un dernier rinçage manuel. Quand cela ne suffit pas, il faut dévisser les accessoires et équipements des cuves les faire tremper dans une solution détergente ou désinfectante avant de les nettoyer.

Pascal Poupault préconise l'utilisation de l’ATPmétrie pour détecter les zones contaminées. Il part du principe que l’on rencontrera toujours des Brettanomyces « parce qu’elles trouveront toujours un endroit pour survivre puis se multiplier et former des phénols ». L’essentiel étant que cette pollution reste à un faible niveau.

Il conclut à l’importance d’une surveillance régulière des Brettanomyces après l’adoption de procédures d’hygiène destinées à limiter les biofilms qu’elles forment. Il rappelle aussi qu’un audit hygiène peut permettre d’identifier les points critiques et ainsi optimiser les procédures de nettoyage. Le prix à payer pour tenir les Brett en respect.

Brettanomyces bruxellensis est le micro-organisme d’altération le plus fréquemment rencontré dans le vin. Cette levure produit des phénols volatils, responsables de déviations organoleptiques. Capable de survivre dans des conditions stressantes, notamment en formant un biofilm, elle devient particulièrement difficile à éliminer avec le temps, ce qui nécessite des procédures d'hygiène optimisées qui ne visent pas à l’éradiquer mais à la réduire de telle sorte qu’elle n’altère plus les vins.

Retrouvez tous les articles de La Vigne

Retrouvez tous les articles de La Vigne