Simon Ricard : L’inspiration vient de Masanobu Fukuoka, pionnier de l’agriculture naturelle au Japon*, avec cette phrase : C'est dans un désert américain, que je réalisais soudain que la pluie ne tombe pas des cieux ; elle provient du sol. La formation des déserts n'est pas due à l'absence de pluie ; mais plutôt, la pluie cesse de tomber parce que la végétation a disparu. » Il n’y a pas que le climat qui impacte l’occupation des sols. L’occupation de nos sols a un impact sur le climat. Ce sont des compréhensions émergentes du cycle de l’eau.

Quel rôle joue la végétation dans le cycle de l’eau ?

L’évapotranspiration des plantes produit une part variable autour de deux tiers des précipitations continentales. Un cycle de l’eau fonctionnel est entretenu par la végétation, et une goutte d’eau, avant de retomber à la mer, peut retomber plusieurs fois sur le sol. Un cycle dysfonctionnel, en revanche, s’installe avec la dévégétalisation : l’eau retourne trop vite à la mer, ce qui provoque sécheresses et inondations, les deux faces d’une même pièce, la dégradation du cycle de l’eau par celle de l’occupation des sols.

Quelles applications concrètes en tirer pour un viticulteur ?

Il s’agit de restaurer les sols dégradés, pour restaurer le cycle de l’eau, en s’appuyant sur un triptyque eau-sol-arbres. D’abord, un sol vivant et couvert. Rappelons que 15cm de sol peuvent stocker 250 m3 d’eau ! Ensuite, des arbres et des plantes pérennes, la vraie clé pour le long terme. Pour tout ça, les outils à utiliser sont ceux de l’agriculture de conservation, la culture sur sol vivant et non travaillé, l’enherbement et les couverts végétaux, mais aussi la gestion holistique du pâturage Et enfin, le plus souvent oublié, la gestion de l’hydrologie, avec une prise en compte des chemins naturels et artificiels de l’eau, pour favoriser le ralentissement, l’infiltration et, ultimement, le stockage de l’eau.

A l’échelle d’une parcelle, quelles sont les clés du « design hydrologique » que vous préconisez ?

La problématique récurrente est d’abord l’évacuation de l’eau. Des sols nus et compactés favorisent le ruissellement, les rangs de vigne en ligne droite créent des écoulements et des ravins. Il y a les fossés comblés pour gagner des mètres carrés… Cartographier ces chemins de l’eau lorsqu’il pleut, c’est simple. Les vignerons connaissent ça. L’étape d’après, c’est de réfléchir à comment ralentir cette eau, par des micro-ouvrages qui vont répartir, stocker, diffuser, dans l’idéal à l’échelle du bassin versant. Des mares, des redents dans les fossés, etc. Réaménager pour que l’eau qui tombe reste, c’est accessible aux vignerons comme aux collectivités. Il s’agit d’encourager une forme de résilience hydrique, via un design de l’ensemble du parcellaire.

En combien de temps peut-on espérer restaurer l’hydrologie d’un territoire ?

Dès qu’on fait un fossé ou un ouvrage simple du genre, ça a un effet immédiat sur le mouvement de l’eau, dès qu’il pleut. Mais dans le temps, ça ne va pas changer la pluviométrie. Pareil sur les couverts végétaux : l’effet augmente surtout au fur et à mesure que le taux de matière organique augmente. Avec l’arbre, c’est différent : il n’y a pas d’effet hydrologique global immédiat avant 5 ou 10 ans. Mais sur le long terme, ce sont eux qui assurent tous les effets bénéfiques. Il faut donc activer les trois leviers pour espérer des effets à court terme et à long terme. Mais attention, il ne s’agit pas d’une solution miracle pour faire revenir la pluie sur une parcelle d’un coup. Il s’agit de relancer un cercle vertueux qui fera qu’il y aura de l’eau dans l’écosystème, pas sous forme de flux, mais quand même disponible.

Dans ce « design », l’irrigation joue-t-elle un rôle positif ou négatif ?

L’irrigation de la vigne n’est pas à proscrire. Mais ça doit rester complémentaire d’une approche de régénération des écosystèmes. De la même façon, les solutions visant la sobriété, ou la réutilisation, sont très intéressantes. Mais si ça n’accompagne pas un gros levier de régénération… on peut parler de mal adaptation. C’est comme une maison : avant d’installer une nouvelle chaudière qui consomme moins, d’abord on isole son logement.

Mais comment planter ou semer quoi que ce soit quand il ne pleut plus assez ?

L’irrigation peut servir à ça, à réenclencher le cercle vertueux. Mais il y a besoin d’une prise de conscience. Le paysage des Pyrénées-Orientales, par exemple, est sec, mais pas seulement parce qu’il manque d’eau, mais aussi de végétation. Le climat est sec parce que le territoire a été asséché, et non l’inverse. Cela se place dans un processus multimillénaire du bassin méditerranéen : déforestation, agriculture et labours, pâturage et surpâturage. Il faut comprendre ce contexte, et changer de mentalité. Si le paysage des P-O était plus végétalisé, il y aurait plus d’humidité. Il pleut plus parce que c’est plus vert, et non l’inverse. Donc semer, planter, restaurer les chemins de l’eau, ça va profiter à toute la communauté, et cela aura un vrai effet d'atténuation des changements climatiques actuels.

* : Auteur de l’essai « La révolution d'un seul brin de paille » en 1975.

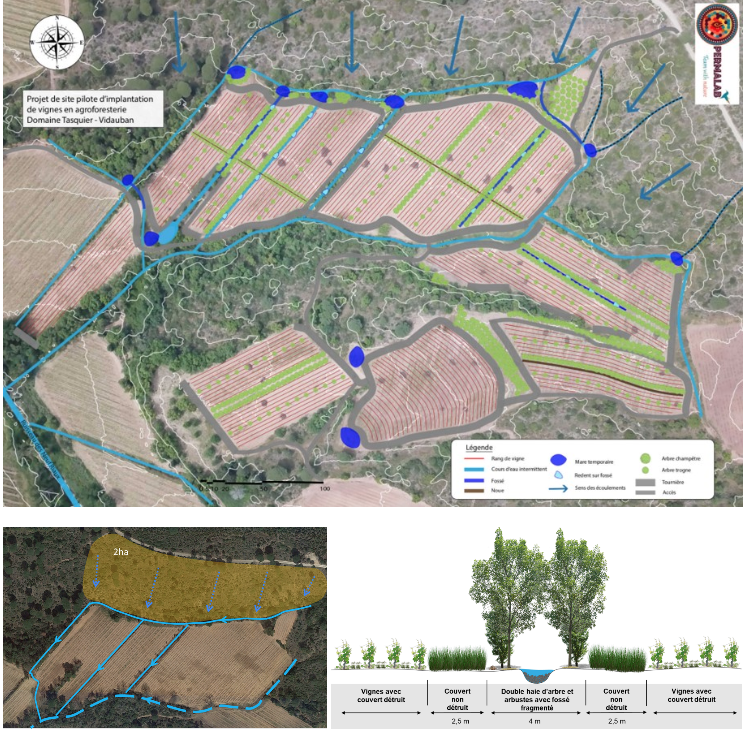

Exemple de design en hydrologie régénérative et agroécologie au domaine Tasquier, en A.O.C. Côtes de Provence au cœur de la Réserve naturelle de la Plaine des Maures, dans le Var. Crédit Permalab