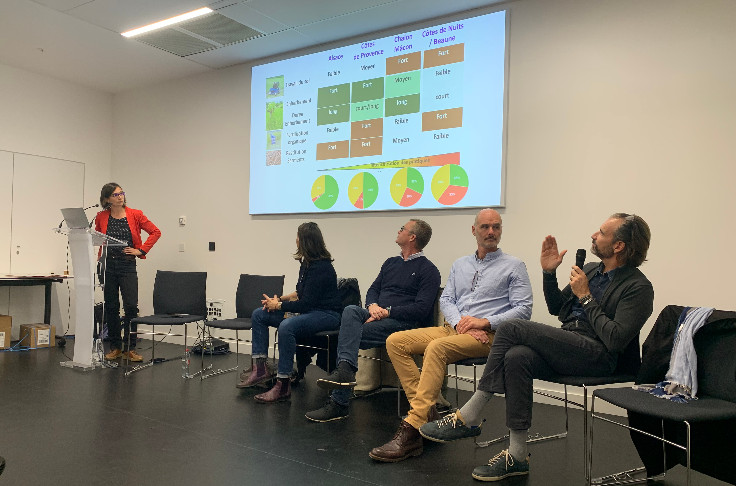

uand on parle de vie des sols, on parle d’un « réservoir de biodiversité sous nos pieds » qui n’est « là pas pour faire joli », ayant de forts impacts agronomiques* pose Lionel Ranjard, directeur de recherche à Dijon pour l’Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement (INRAE), présentant en conférence ce 26 novembre les impacts sur les sols de la biodynamie à l’occasion du salon Vinitech (Bordeaux). Pilotant le programme de recherche Ecoviti Sol dans toute la France (50 parcelles en Alsace, 60 en Provence, 100 en Bourgogne… et désormais à Bordeaux), le docteur en écologie microbienne du sol se base sur les résultats mesurés sur plus de 200 parcelles pour affirmer que tous modes de conduite confondus « les sols viticoles ne sont pas morts. 44 % sont dans une bonne situation microbiologique (par rapport aux seuils de l’INRAE), ce qui n’est pas si mal. Surtout avec seulement 18 % dans le rouge, un état critique, par rapport à tout ce qui se dit sur l’activité viticole en termes de perte de matière organique, de pesticides… »

Dans le détail des classement par territoires, par modes de conduite et par intensités des pratiques viticoles, il apparaît que l’on peut avoir selon le travail du sol et l’enherbement de bons résultats microbiologiques en conventionnel, mais aussi avoir des résultats moins positifs en bio/biodynamie. L’intensité des pratiques jouant beaucoup, Lionel Ranjard pointant que « l’enherbement est toujours mieux pour la qualité microbiologique qu’un travail mécanique du sol : il n’y a rien de pire pour les microorganismes qu’un travail du sol qui vient casser les agrégats et tue la faune qui n’est pas mobile. Un travail du sol est hyper agressif pour sa biologie. Et généralement, quand on travaille le sol, c’est qu’on enherbe pas trop, donc il n’y a pas de couverture végétal et il n’y a pas d’apports organiques par les racines. Non seulement le gîte est détruit, mais le frigo est vide. » Une action pour rétablir les

En somme, si la vie moyenne des sols viticoles augmente généralement avec la certification bio puis biodynamie, Lionel Ranjard pointe que « tout le monde est perfectible partout » avec des leviers d’amélioration des pratiques agroécologiques. Rappelant étudier le sol selon les modes de production, le chercheur précise y intégrer la biodynamie comme les autres itinéraires techniques, sans plus se prononcer sur ses pratiques spécifiques (préparations, calendrier lunaire…). Tout en précisant qu’il constate que les vignerons en biodynamie sont souvent très techniques, notamment dans la gestion de l’enherbement, par l’observation et l’expérimentation, ayant moins de leviers d’action qu’en conventionnel.

Un technicité que confirme la vigneronne bordelaise Aurélie Carreau, co-présidente d’Agrobio Gironde, qui estime qu’« une vie ne me suffira pas tout comprendre et observer » avec la « vision holistique de l’organisation agricole, entière, pas seulement [limitée aux] pieds de vigne ». Pour le vigneron bordelais Pierre-Heni Cosyns, administrateur du Syndicat des Vins Bion de Nouvelle-Aquitaine, la biodynamie a un effet visible sur ses sols argilo-limoneux : « la texture a changé, la couleur est devenue plus foncée. On glisse moins sur les sols après les pluies et orages… Les rendements ne sont pas extravagants, mais corrects malgré les millésimes changeants. »

Sujet de crispation depuis 100 ans, et les cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner, le sérieux scientifique de la biodynamie est acquis pour Thierry Tricot, chargé mission Bio Nouvelle Aquitaine, Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique (MABD), qui estime que la biodynamie a de résultats et des faits pour se défendre sur le site biodynamie-recherche. « L’INRA n’étudie pas les forces cosmiques » précise Lionel Ranjard, qui rappelle prendre les modes de production par le seul angle de l’itinéraire technique.

* : Des expérimentations ont montré que si la diversité microbienne du sol baisse de 30 %, cela réduit de 40 % la minéralisation de la matière organique, cela baisse de 50 % la production de certaines plantes (il n’y a pas eu de test sur la vigne, mais sur le blé, le trèfle, la tomate, les lentilles…), cela fait chuter de 15 % la récupération des plantes après sécheresse (il n’y a pas plus de résistance, mais une amélioration de l’état après sécheresse), cela divise par deux la stabilité structurale du sol, cela affecte la fertilité physique (sol moins structuré, plus tassé, avec moins de réserve utile, plus de sensibilité à l’érosion), cela triple le temps de survie des pathogènes (et leur possibilité d’implantation, face à un vide biologique).