ace au changement climatique, conduire le vignoble et gérer les sols différemment peut-il permettre aux viticulteurs de Cognac de contrôler le déficit hydrique ? Cette question a fait l'objet du post-doctorat réalisé par Sébastien Zito au sein l'Unité Mixte de Recherche Ecophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la Vigne grâce au financement des cognacs Hennessy (groupe LVMH).

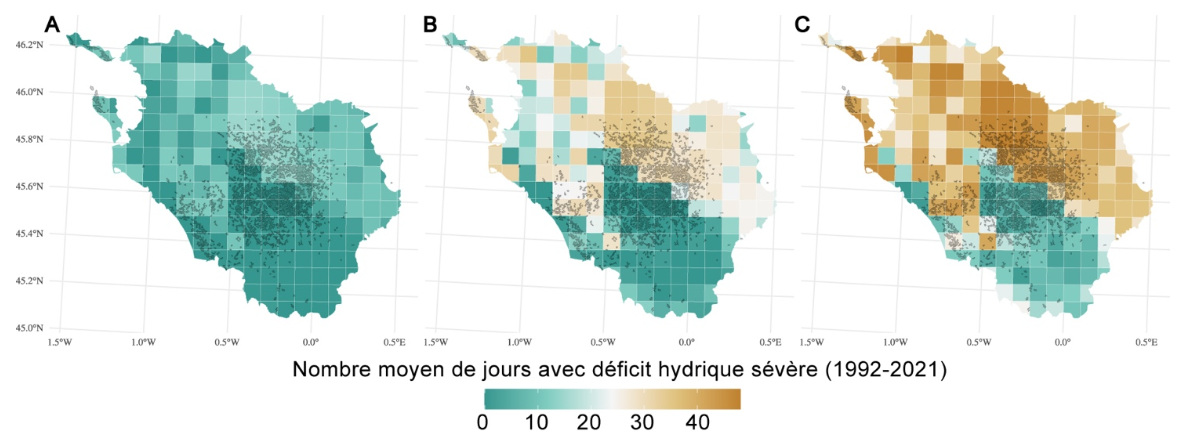

Le chercheur explique dans la revue IVES avoir repris les données climatiques relevées ces soixante dernières années avec une résolution de 8 km et les avoir combinées aux moyennes de la réserve utile pour simuler grâce un modèle de bilan hydrique éprouvé sur vigne le nombre moyen de jours avec un déficit hydrique sévère entre la floraison et la maturité selon trois scénarios : un scénario A avec une surface foliaire exposée réduite (hauteur de la canopée de 0,9 m, largeur de 0,5 m, porosité de 20 %, espacement des rangs de 3 m et orientation : Est-Ouest), sans enherbement ; un scénario B avec un système de conduite couramment utilisé dans la région (hauteur de 1,2 m, largeur de 0,7 m, porosité de 12 %, écartement de 2,7 m, et orientation Nord-Sud) avec un enherbement de 35 % ; et un scénario C avec une surface foliaire exposée plus importante (hauteur de 1,5 m, largeur de 1 m, espacement de 2,5 m, et orientation Nord-Sud) avec un enherbement de 75 %.

D'après ses simulations, entre 1992 et 2021, par rapport au scénario A, le nombre moyen de jours avec un déficit hydrique sévère augmente à l'échelle régionale de 12 jours pour le scénario B et même de 23 jours pour le scénario C. Des modes de conduite et de gestion réduisant la transpiration de la vigne permettent donc bien de diminuer de manière significative le nombre de jours de déficit hydrique.

Sébastien Zito précise que la réserve utile est responsable de 82 % de la variance des jours de déficit hydrique sévère, « les sols avec des réserves supérieures à 200 mm ne montrant pas d'augmentation significative du déficit hydrique même avec une surface foliaire exposée et un enherbement élevé ». Elle est suivie par l'enherbement (9,2 %) et la largeur de la canopée (6,3 %). Les autres paramètres ont un impact bien plus limité.

Si la réserve utile est principalement déterminée par les caractéristiques du sol qui ne peuvent pas être modifiés, le viticulteur peut plus facilement jouer sur le pourcentage d'enherbement en fonction des conditions climatiques du millésime. A ce sujet, Sébastien Zito insiste sur la nécessité d'étudier le choix des espèces d'enherbement et leur assèchement. Sur la largeur de la canopée, il conseille de trouver un compromis entre la réduction de la transpiration des vignes et la protection des raisins contre le rayonnement direct du soleil nécessaire à la qualité des vins de distillation.

Pour renforcer la robustesse de ses résultats, le chercheur pense qu'il serait pertinent de comparer les sorties du modèle à des indicateurs mesurés de l'état hydrique de la vigne, tels que le δ13C ou les potentiels hydriques. Il termine en indiquant que des travaux en cours pour affiner la résolution spatiale des simulations et améliorer la caractérisation de la réserve utile à l'échelle locale, en tenant compte des effets des variations topographiques locales, des microclimats ou de la profondeur d'enracinement de la vigne.