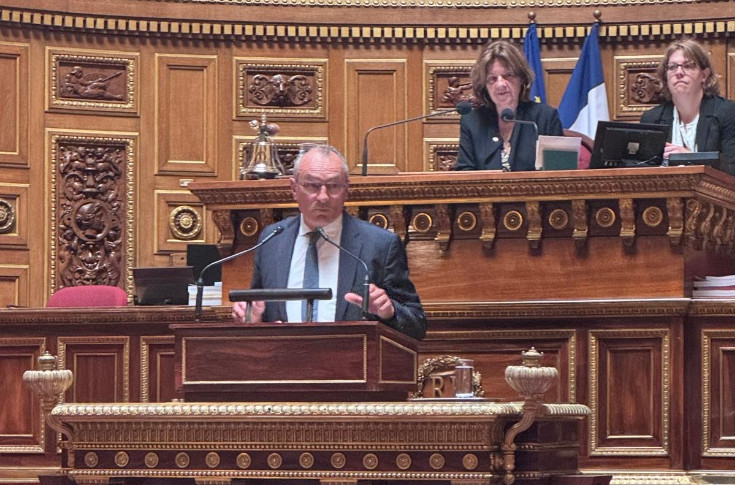

otée à l’unanimité ce jeudi 5 juin au Sénat, la proposition de loi créant une amende de 1 500 € pour faire arracher les vignes en friche a donné l’occasion d’une expression parlementaire unanime et transpartisane d’une soutien plein et entier à la filière viticole. Les élus partageant avec précision le constat d’une crise dépassant les vignes abandonnées et le développement de la flavescence dorée ne sont que la partie émergée de l’iceberg d’un vignoble partant à la dérive. « Ce problème ne date pas d'hier. Maires, syndicats, chambres d'agriculture : tous décrivent la même impuissance administrative. Ce texte est donc une avancée concrète » salue le sénateur Daniel Laurent (Charente-Maritime, Les Républicains). « Mais il ne règle pas tout » pointe, comme d’autres*, le président du groupe d'études vigne et vin au Sénat, affirmant l’évidence : « l'abandon des vignes est le symptôme d'un mal plus profond. La viticulture française traverse une phase d'instabilité inédite. Elle subit une baisse de la consommation intérieure, en particulier chez les jeunes, doit répondre à des exigences environnementales croissantes sans suffisamment d'accompagnement, et elle est confrontée à une forte concurrence à l'export et une complexification des normes. En outre, le modèle de la petite exploitation familiale est fragilisé. »

« La filière viticole est confrontée à l'une des plus importantes crises multifactorielles de son histoire » confirme le sénateur Sebastien Pla (Aude, Parti Socialiste). Pour le rapporteur de la commission des affaires économiques, « la première cause en est la baisse de la consommation. En soixante ans, celle-ci a baissé de 70 % ; elle devrait encore se réduire de 20 % dans les dix prochaines années. Le changement climatique et le contexte économique et géopolitique s'ajoutent à cela, avec les décisions américaines sur les droits de douane et la concurrence des vins chinois et américains, qui contribuent à l'inflation. » Dans ce cadre, la présidente de la commission des affaires économiques, la sénatrice Dominique Estrosi Sassone (Alpes-Maritimes, Les Républicains) a lancé une mission d'information sur l’avenir de la filière viticole en mars dernier, avec comme rapporteurs les sénateurs Sébastien Pla, Daniel Laurent et Henri Cabanel (Hérault, divers gauche).

Cœur du problème

« Derrière cette proposition de loi se cache une filière en crise, par manque de vision et d'anticipation. Comment se fait-il que l'Italie exporte deux fois plus de vin que la France ? » (voir encadré) pose Henri Cabanel, interpellant la porte-parole du Gouvernement, Sophie Primas (remplaçant au banc la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, suivant le congrès des Jeunes Agriculteurs dans le Gers). Rapportant que « les premières auditions de la mission d'information nous inquiètent. On nous a dit qu'il fallait continuer l'arrachage - 100 000 hectares supplémentaires - , car les volumes sur le marché sont trop importants », Henri Cabanel rapporte que « la profession demande donc à descendre à 650 000 hectares de vignes, alors que nos voisins européens plantent... Nous risquons de perdre en potentiel. En outre, les viticulteurs arrachent les vignes qui produisent peu. C'est donc une fausse bonne idée et des réflexions sont en cours au niveau européen » avec la possibilité de prolongation des droits de replantation (dans le paquet vin, étudié à Bruxelles).

« Madame la ministre, pourquoi les paysans ne cultivent-ils plus leur terre ? Parce qu'elle ne les nourrit plus ou parce qu'ils ne trouvent pas de repreneur » pointe le viticulteur de Servian, pour qui « notre pays souffre d'un manque de cap : on demande des primes pour planter et en même temps des primes à l'arrachage ; on demande des subventions à l'irrigation et en même temps des droits à la distillation. Quelle est la logique ? Il faut avoir le courage d'arrêter de travailler en silo, chacun pour soi, par appellation, labellisation, région ou fédération, alors que nos voisins européens font du marketing à tir groupé, unis derrière le drapeau de leur pays. »

Acquiesçant ostensiblement à ces propos, Sophie Primas, valide qu’« il faut un travail de fond sur l'avenir de la viticulture. On ne peut à la fois payer pour arracher et pour replanter, sans vision d'ensemble. Je compte sur l'ensemble des territoires pour que ce travail soit mené avec l'interprofession. Nous devons savoir ce que nous voulons sur notre territoire, face à une déconsommation et à un contexte international qui n'est plus aussi favorable qu'avant. J'appelle, au nom d'Annie Genevard, à ce travail collectif. » Ajoutant que « la filière viticole est en danger. L'évolution des modes de consommation, les effets du changement climatique, les tensions sur les marchés internationaux appellent des réponses claires, concrètes et déterminées » indique également la ministre déléguée auprès du Premier ministre, François Bayrou. Ancienne présidente de la commission des affaires économiques (comme sénatrice pour les Yvelines et les Républicains), Sophie Primas pointe que « nous ne pouvons nous contenter de détruire des outils de production, comme on le fait pour les bateaux de pêche. Ce n'est pas une façon de regarder positivement l'avenir de notre production alimentaire. »

Dans la mission d’information, « nous devrons proposer des solutions, peut-être décoiffantes » annonce Daniel Laurent, qui appelle les représentants de la filière à partager sans filtre leurs visions des choses pour se poser les bonnes questions et envisager les bonnes réponses. « Notre viticulture est hétérogène. Mais pour nous en sortir, nous devons tous jouer la même carte, et mettre en avant le rayonnement de la viticulture française à travers ses meilleurs vins et maintenir l'image de la France à l'international » avance Henri Cabanel, pour qui « nous ferons notre possible pour mener à bien notre mission. J'espère que le gouvernement sera à nos côtés. »

* : « Cette proposition de loi ne répond pas à la crise de la viticulture, mais limite les conséquences négatives des vignes abandonnées » indique par exemple le sénateur Vincent Louault (Indre-et-Loire, Horizons), notant que « la baisse de la consommation est amplifiée par le discours d'associations qui nous disent que le vin est dangereux dès le premier verre, sans rien dire sur la biture express des jeunes... Sans parler de la surproduction, de la concurrence étrangère, de l'augmentation des normes, des accidents climatiques, des ravageurs, etc. » Le sénateur Gérard Lahellec (Côtes d’Armor, Parti Communiste) ajoute que « la situation de la filière viticole est à haut risque, tant elle est confrontée à des difficultés structurelles et conjoncturelles : accidents climatiques à répétition, chocs exogènes dus au covid 19, hausse des coûts de production due à la guerre en Ukraine, contentieux économiques notamment avec les États-Unis. La filière doit aussi s'adapter à la baisse tendancielle de consommation de vin. » Idem pour le sénateur Lucien Stanzione (Vaucluse, Parti Socialiste) pour qui « certes, cette proposition de loi n'est qu'une réponse partielle au problème plus large de la déprise agricole et de la lutte contre les ravageurs » alors qu’il faut inverser « la tendance par une réponse forte de l'État. La diversification des productions est souhaitable, mais dans quelle production se diversifier quand toutes les filières sont en crise ? Comment s'engager dans cette voie quand les exploitations agricoles sont au plus mal ? Il faut une politique prospective, avec une stratégie globale. Et nos agriculteurs doivent être entendus. Nous appelons à un plan global de sauvegarde des cultures méditerranéennes : en remplacement des vignes, des fraises, des cerises et de la lavande, développons la culture de l'amande, de la pistache, de la grenade, de l'argan, de l'origan... » Idem pour le sénateur Daniel Salmon (Ille-et-Vilaine, les Écologistes), jugeant que « l'hyperspécialisation des exploitations fragilise cette filière d'excellence. Le maître mot de la transition doit être la diversité, à tous les niveaux. La polyculture, source de résilience, doit être soutenue avec volontarisme là où c'est possible. »

D’après les dernières données de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), la France a exporté 12,8 millions d’hectolitres de vin pour un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros en 2024 (respectivement +1 % en volume et -2 % en valeur). Si les exportateurs français sont les premiers en valeur de vin expédiés dans le monde, ils arrivent troisième derrière l’Italie (21,7 millions hl et 8,1 milliards €, +3 et +6 %) et l’Espagne (20 millions hl pour 3 milliards €, -5 et +1 %). Si les vignobles italiens et espagnols exportent d'importants volumes, en croissance nette, leurs valorisations sont bien inférieures à celles des vins français (boostés par les champagnes, ainsi que les grands crus de Bordeaux, de Bourgogne, etc.).