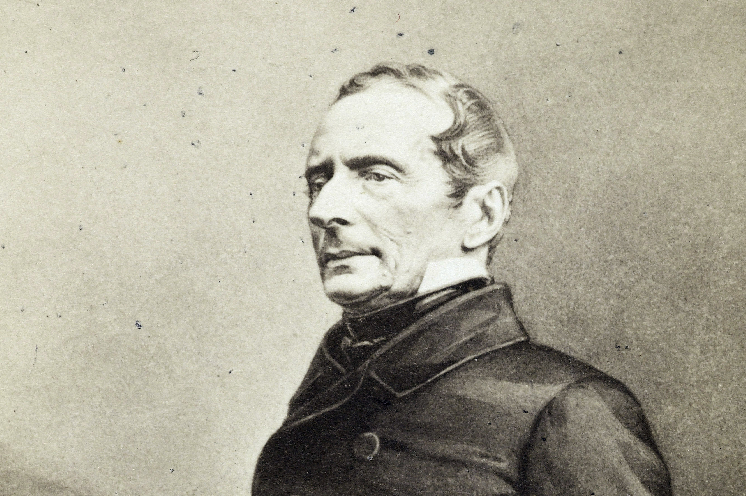

oète romantique, écrivain et homme politique, Alphonse de Lamartine était aussi vigneron dans le Mâconnais où il possédait 70 vigneronnages (ou métayages). Il naît le 21 octobre 1790 à Mâcon, en Saône-et-Loire, dans une famille noble. Son père est un fidèle royaliste qui sera emprisonné à Mâcon lors de la Révolution. Sa mère est la fille de l’intendant général du duc d’Orléans. En 1795, la famille se réfugie dans sa propriété de Milly, qui compte une cinquantaine d’hectares de vignes qui lui fournissent l’essentiel de ses revenus.

« Lamartine grandit mêlé aux gamins du village. […] Pieds nus ou en sabots, il s’en va gambader avec eux parmi les genets, les bruyères, les vignes », relève Claudius Grillet dans son ouvrage Un grand vigneron, Lamartine.

« Il assiste aux semailles, à la fenaison, suit les moissonneurs […]. Quand le raisin est mûr et que les troupes de vendangeurs arrivent, il est toujours là auprès de son père : comptant les bennes, écrasant le fruit, s’amusant dans le tinailler [le chai, NDLR] aux cérémonies de la pressurée », détaille Harris Ethel dans sa thèse « Lamartine et le peuple ».

Toute sa vie, Lamartine sera marqué par cet environnement campagnard qu’il évoquera dans ses écrits et par l’extraordinaire générosité de sa mère qui accueillait tous les matins les pauvres pour leur venir en aide.

En 1820, son recueil Méditations poétiques connaît un immense succès. Il entame une carrière diplomatique en Italie et se marie. Il continue d’écrire avec succès et, en 1829, il est élu à l’Académie française. Après un voyage en Orient, il est élu député du Nord en 1833 puis de Mâcon en 1837. En 1848, il participe à la révolution et proclame la Deuxième République. Mais battu aux élections présidentielles par Louis Napoléon Bonaparte, il arrête la politique.

Lamartine était fier d’être vigneron et de ses vignes qui faisaient vivre une centaine de familles. Tous les ans, il participe aux vendanges. « Je suis à Monceau et Milly, alternativement, heure par heure à suivre mes vendanges, qui sont mon pain et mon vin tout à la fois », écrit-il en septembre 1839. Et de relever : « Mes capitaux sont ensevelis dans les ceps du Mâconnais. Je donne 40 000 livres de rente viagère par an. » De fait, dans le partage familial, Lamartine a hérité des propriétés mais paye à ses cohéritiers des rentes importantes qui grèvent sa trésorerie.

L’auteur vend son vin lui-même mais n’a aucun sens des affaires. Il achète trop cher des vins qu’il revend ensuite trop vite et souvent à perte à des marchands en gros. Comme il est prodigue et qu’il accueille chez lui avec largesse, il se retrouve très vite endetté. Après les récoltes « miraculeuses » de 1848 et 1849, il vend 3 000 pièces de vin et constate qu’il « n’a pas un sol ».

Les récoltes calamiteuses s’enchaînant en 1852, 1853, 1854 ou encore 1861, c’est le désastre. En 1853, il écrit : « Non seulement je n’ai pas fait de récolte avec mes 70 vignerons, mais il faut faire vivre 100 familles pendant un an. Résultat : 150 000 francs de déficit. » « Il se consolait de sa perte. Il enrichissait ses villages », note son voisin Lacretelle. En 1860, acculé par les créanciers, il vend sa demeure familiale de Milly avec ses 30 maisons de cultivateurs ainsi que les bâtiments d’exploitation, les pressoirs, les foudres…

Peu avant, il avait écrit son fameux poème La Vigne et la Maison, une ode nostalgique à cette maison d’enfance tant aimée. Lamartine meurt à Paris le 28 février 1869, mais il est enterré auprès des siens à Saint-Point. Ce jour-là, « une foule de petites gens » et « tous les vignerons du pays sont là », rapporte Claudius Grillet pour lui dire « Adieu monsieur de Lamartine ».

Retrouvez tous les articles de La Vigne

Retrouvez tous les articles de La Vigne