a précision scientifique chevillée au corps, le biologiste Marc-André Selosse ne veut pas être mal interprété : « je ne dis pas que les agriculteurs doivent être des assistés, mais ils doivent juste être payés pour les services environnementaux qu’ils rendent » explique-t-il ce 24 janvier lors du treizième forum du développement durable des vins de Bordeaux. Pour le professeur du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris spécialisé dans la vie microbienne des sols, « quand vous préservez les sols, on vous doit un revenu pour ça. C’est collectif : on vous doit de vous aider sur la différence que représentent les entrées ».

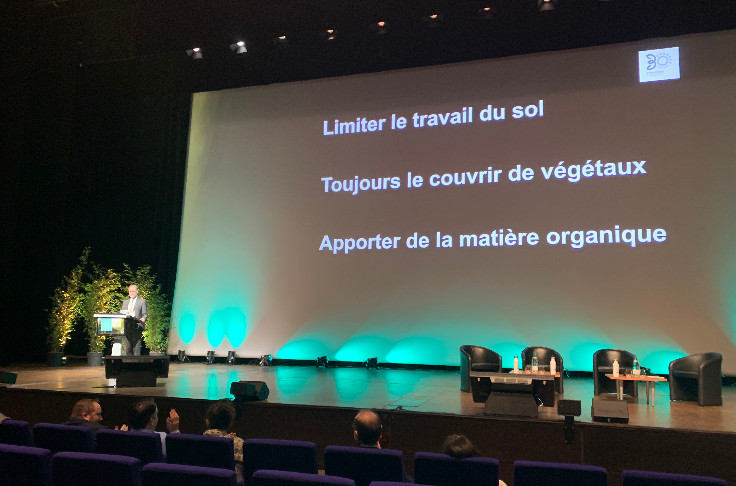

Dans ses préconisations aux vignerons, Marc-André Selosse pointe qu’il faut « limiter le travail du sol. La vie du sol n’y est pas adaptée, quand vous travaillez le sol, vous augmentez la respiration, vous perdez de la vie, vous perdez de la matière organique. Il faut toujours couvrir le sol nu de végétaux. Les sols nus, ça n’a jamais existé. En couvrant, on limite l’érosion, on nourrit les microbes du sol, on apporte de la matière organique, voire de l’azote au sol. » Et d’ajouter que « j’ai l’impression d’enfoncer une porte ouverte : on ne peut pas faire subir des choses auxquelles les organismes du sol ne sont pas habitués. Jamais ils n’ont été sélectionnés pour survivre. Soyons cohérent avec le contexte dans le lequel les groupes vivants ont évolué dans le sol. La perturbation maximale c’est le passage d’un ver de terre ou le pied d’une vache. »

Il faut éviter les sols nus et généraliser les cultures intermédiaires et intercalaires, ainsi que le développement de l’agroforesterie précise Sylvain Perrin, chercheur à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement (INRAE). Confirmant que « toutes les pratiques plus vertueuses en termes de stockage de carbone se traduisent généralement par un coût additionnel pour l’agriculture (achats, temps de travail…). Il y a des cobénéfices pour l’agriculteur, mais il faut mettre en œuvre des politiques incitatives si le citoyen et la société veulent que l’agriculture contribue à ce stockage. Si on ne fait rien, s’il n’y a pas d’aides économiques, la plupart des pratiques favorables au stockage du carbone ne seront pas mises en œuvre spontanément. » Appelant à stocker le carbone dans les sols pauvres en biomasse, le chercheur note que les stocks sont faibles en grandes cultures et plantes pérennes, comme la viticulture.

En termes d’impact, le levier du stockage de carbone additionnel dans les sols agricoles pourrait compenser 7 % des émissions françaises annuelles de gaz à effet de serre. « On ne peut pas compter que là-dessus » pointe Sylvain Perrin, pour qui « l’agriculture toute seul ne peut pas sauver le climat. Premier levier c’est diminuer émissions » pour répondre à l’urgence climatique (voir encadré). « On dit souvent que l’agriculture est victime du changement climatique, elle a aussi sa part de responsabilité, car comme d’autres secteurs elle émet, mais elle est aussi partie de la solution, car elle peut stocker du carbone » conclut le chercheur.

Dans son propos liminaire, Sylvain Perrin note un rythme de réchauffement climatique rapide, sans précédent sur 2 000 ans. Avec une augmentation sans contestation possible liée aux gaz à effet de serre d’origine humaine (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote…). En l’état, le réchauffement va se poursuivre indique le chercheur, qui souligne que la marge de manœuvre devient étroite par rapport aux objectifs de l’accord de Paris. Ambition qui deviendra impossible sans réduction des émissions de gaz effet de serre. « Pour 2040-2050 messe est dire. Pour les années à venir, le réchauffement sera d’autant diminué qu’on aura fait efforts pour réduire émissions » souligne Sylvain Perrin.