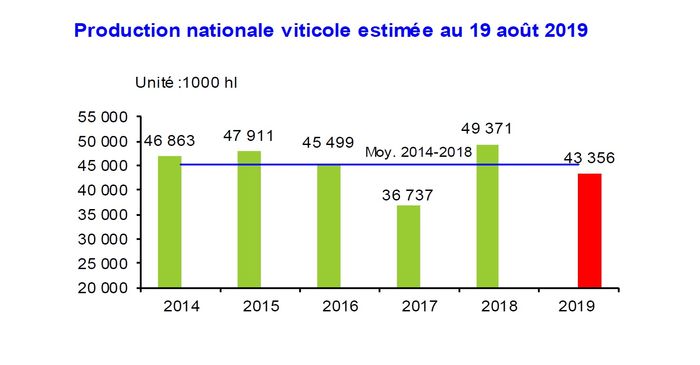

’est bel et bien la fourchette basse qui est confirmée. Alors contestée par les représentants de la profession, la note d’Agreste de fin juillet indiquait une production de vendange « entre 42,8 et 46,4 millions d’hectolitres ». Ce 27 août, le service de la statistique du ministère de l’agriculture estime la production viticole à 43,4 millions d’hectolitres. Si ce chiffre est confirmé, il s’agirait d’un repli de 12 % par rapport à 2018 et de 4 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. La petite récolte de 2017 due en grande partie aux gels, de 36,7 millions d’hectolitres, ne semble cependant pas prêt d’être atteinte.

A qui la faute ? « Le gel localisé de printemps, la canicule et la grêle concourent à la diminution du potentiel de production », analyse Agreste. A la différence de 2017, c’est donc une multiplication et une diversification des phénomènes météorologiques qui concourent à cette chute de production. L’analyse est d’autant plus complexe que les différents vignobles n’ont pas tous été touchés par le même fléau.

Seul dénominateur commun : le coup de chaud. En Champagne, l’épisode caniculaire de fin juillet a causé de l’échaudage. En Alsace, la canicule et le manque d’eau ont freiné l’avancement végétatif des vignes. En Charentes, la sécheresse devait limiter le grossissement des baies. En Languedoc et Roussillon, les épisodes caniculaires ont occasionné des grillures sur grappes avec des pertes de production, essentiellement dans le Gard et l’Hérault. En revanche, la chaleur a souvent permis de limiter la progression de maladies ou de combler un retard de floraison.

Cela devient une habitude, le gel a encore entamé les potentiels de production. C’est particulièrement le cas en Val de Loire ou en Bourgogne. Mais c’est le Jura qui a le plus souffert. La récolte n’y atteindrait cette année que 45 000 hectolitres. Presque deux fois moins que la moyenne sur cinq ans !

Localement, la grêle a aussi fait des siennes. A cela s'ajoutent les incendies, notamment dans le Gard et l’Aude. Finalement, outre le Jura, les régions les plus pénalisées par les aléas climatiques sont la Bourgogne et le Beaujolais (-12 %/Moy. 5 ans), l’Alsace (-8 %), le Val de Loire (-7 %) et les Charentes (-7 %).

La récolte de Champagne, du Bordelais et en Languedoc-Roussillon afficheraient un repli de -3 à -4 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La Savoie et le Sud-Ouest limitent la casse. Le Sud-Est et la Corse seraient stables.

Ces prévisions ont été arrêtées au 19 août.