evures Indigènes, c’est un documentaire en forme de portrait. Écrit et réalisé par Justine Saint-Lô, il suit la saison 2022-2023 de la vigneronne Beatriz Papamija, du domaine Kixhaya. Architecte colombienne tombée en amour du vignoble ligérien et du cabernet franc, elle cultive 4,5ha à Chinon depuis 2019.

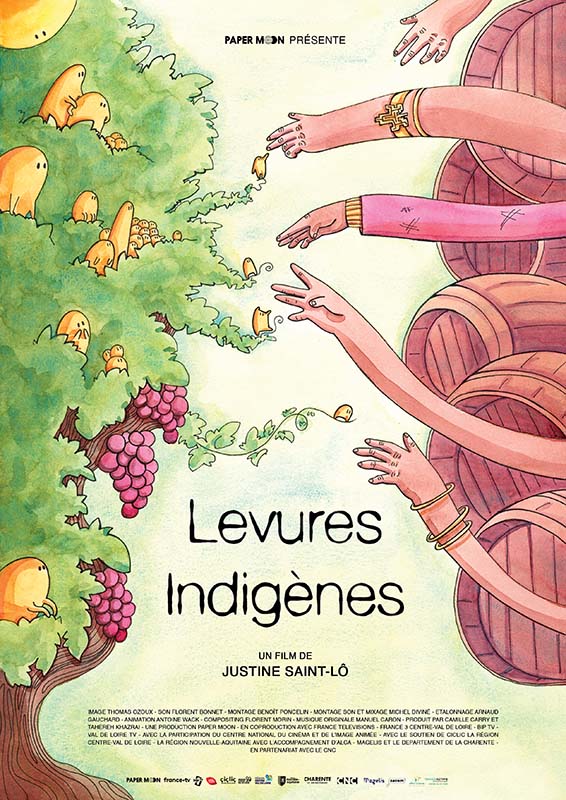

Mais le film met aussi en avant des personnages invisibles : les levures indigènes. Elles prennent vie sous forme d’animations incrustées dans le film, sur les parois de la cave, sur les feuilles de vigne, dans les jus… Un travail minutieux, qui aura mis quatre ans à émerger.

Pas de pédagogie, le film est plus poétique que scientifique. Mais il aborde d’une jolie façon le travail de cette vigneronne ultra-sensible connectée à ce monde invisible à l’origine de la fermentation, au gré des saisons et des aléas climatiques. « Les vignerons m’inspirent », explique Justine Saint-Lô. C’est le fait d’être parfaitement intégré dans son environnement, peut-être, mais surtout la passion de ceux qui vont au-delà d’eux-mêmes pour quelque chose qui les transcende. »

Féminisme et vin naturel

« C’est un film plutôt engagé », explique aussi la réalisatrice. Il n’y a aucun commentaire ni voix off, et encore moins de « dénonciation » façon enquête à sensation. Mais le simple choix de ne mettre en avant que des femmes du vin – on y croise aussi la chinonaise Clothilde Pain – est un vrai parti-pris. « Béa et Clothilde n’ont pas du tout le même profil, ne font pas le même type de vin, leurs domaines n’ont rien à voir. Mais on les voit dialoguer. Je voulais montrer cette sororité. »

Fidèle à ses premières amours pour le vin naturel, Justine Saint-Lô livre aussi là un message plus subliminal, sur la force du vivant. « Evidemment, on peut aussi voir une analogie politique dans le discours sur la nécessité de ne pas détruire les populations indigènes, s’amuse la réalisatrice… Mais je voulais surtout aborder l’idée que tout ce qui est figé est mort. La vie, c’est la transformation, et en cela, les levures sont un symbole de vie. »