i l’on considère Émile Peynaud comme étant le père de l’œnologie moderne, le patriarche de la science de la vinification est sans conteste Louis Pasteur. Bicentenaire de sa naissance oblige, se multiplient les hommages au savant mondialement connu pour avoir mis au point un vaccin contre la rage (en 1885), mais aussi pour ses travaux sur le vin. Promoteur du jus de treille (son « le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit » reste régulièrement cité), le chercheur a été missionné en juillet 1863 par l’empereur Napoléon III pour se pencher sur « les maladies du vin : acétification (ou conversion en vinaigre), pousse (vin tourné), graisse (consistance huileuse, filante), amer (ou « goût de vieux »), etc. Ces maladies portent en effet préjudice aux vins français qui se détériorent rapidement, voyagent mal et peinent à s’exporter, en dépit d’un accord de libre-échange signé avec l’Angleterre en 1860 » rapporte le site de la Bibliothèque Nationale de France, Gallica

Reconnu pour son expertise des fermentations (mais d’alcools de betterave, comme il était doyen de la Faculté des sciences de Lille), Louis Pasteur acquiert un vignoble à Montigny-lès-Arsures dans le Jura (vignes appartenant aujourd’hui à l’Académie des Sciences, pour une exploitation par les domaines Henri Maire), lui permettant d’étudier les facteurs d’évolution, pour ne pas dire dégradation, accélérée du vin : microorganismes, oxygène, lumière…

Deux ans après avoir reçu la demande de Napoléon III (qui lui demanda aussi de se pencher sur les vers à soie), Louis Pasteur lui présente ses résultats fin 1865 à Compiègne : « l’empereur et l’impératrice Eugénie souhaitant "voir les choses de visu", Pasteur envoie chercher son microscope ainsi que des échantillons de vins malades et non malades » raconte Gallica*. Ses travaux concluent que le vin doit être protéger des facteurs extérieurs causant des déviations organoletptiques : « il faut le protéger de l’air et de la lumière, mais aussi, conseille Pasteur, détruire les germes parasites en faisant chauffer le liquide quelques minutes à l’abri de l’air, entre 50 et 60 °C », soit la pasteurisation. Des conclusions qui valent à Louis Pasteur grand prix de l’exposition universelle de 1867. Après l’alcool de betterave et le vin, le chercheur se penche ensuite sur la bière (mais reviendra à la vigne pour des essais concernant la génération spontanée).

* : La BNF ajoutant que l’« on trouve trace de cette commande très précise dans une lettre à sa femme : "Envoie-moi encore trois bouteilles de mon vin blanc vieilli en quelques semaines. Voici leur place. Tu entres dans la cave : à droite une grosse pierre et une autre plus loin qui enserrent deux supports à bouteilles. […] Joins-y quelques tubes, les uns pleins de vin rouge et blanc, les autres à moitié pleins de liquide, et de liquide altéré et ayant déposé, que tu trouveras au premier étage ».

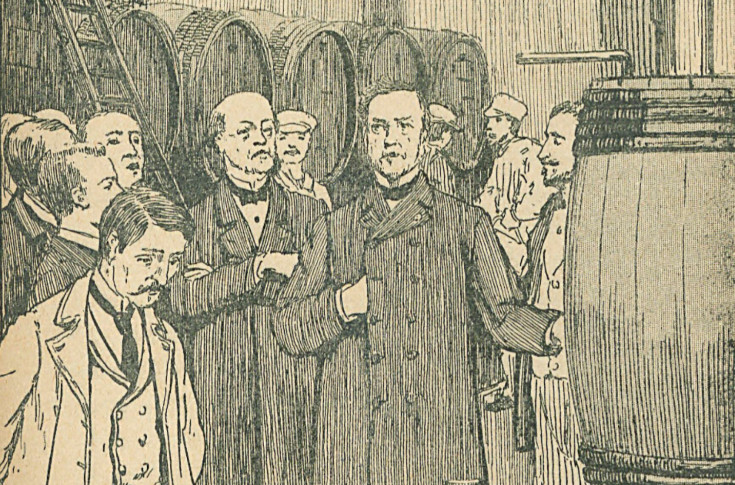

Photo : "Pasteur dans les caves de vinaigre à Orléans", dans Pasteur par Pierre Lemoine en 1879 (BNF, Gallica).