euls additifs œnologiques connus du grand public, les sulfites sont rapidement devenus un enjeu commercial majeur pour la filière de la vigne et du vin. Le développement des gammes de vins dits naturels témoigne de la demande existante des consommateurs, inquiétés par la mention allergène « contient des sulfites » (obligatoire depuis le 25 novembre 2005). Cristallisant les fantasmes et les craintes de santé publique, ce sujet est une véritable source de discorde, en témoigne l’échec cinglant des négociations européennes sur les vinifications bio en 2010.

Lors des dernières journées de Techniloire, centre de la technique viti-vinicole du Val de Loire (7 juillet 2011, à Montreuil-Bellay, 49) l’optimisation des doses de sulfites dans les vins était au cœur des débats et propositions techniques. Une enquête sur des échantillons a permis notamment de constater les différences de taux de sulfites selon les couleurs, modalités viticoles, circuits de distribution,... Des études sur les facteurs jouant sur les taux de sulfites pendant les vinifications et la conservation ont également apporté des pistes pour diminuer les opérations de sulfitage dans les vins.

Le dioxyde de soufre : définition d'un additif œnologique incontournableEn œnologie, le terme ‘sulfite’ renvoie généralement au dioxyde de soufre (SO2), qu’il ne faut pas confondre avec le soufre, fongicide utilisé en viticulture dans la lutte préventive contre l’oïdium. Le SO2 est généralement rajouté dans les moûts par l’action du sulfitage. C’est un additif œnologique, comme le sucre de la chaptalisation ou les acides organiques d’acidification. C’est à dire que ces produits ne sont pas éliminés du produit fini, contrairement aux colles par exemple. Le SO2 du vin peut provenir directement des moûts. Le métabolisme fermentaire des levures est à l’origine de ce SO2 endogène. Cette production de SO2 à partir d’acides aminés soufrés et de sulfates varie selon les souches, allant de quelques milligrammes par litre à plus de 150 mg/L. Ces métabolismes sont à surveiller car ils peuvent mener à des déviations organoleptiques majeurs, par la production de molécules aromatiques soufrées (mercaptan, hydrogène sulfuré...).

Le rôle principal du SO2 dans les processus de vinification, et de conservation, est son rôle d’antioxydant. Sa réactivité chimique lui permet de rendre les moûts et vins moins sensibles aux phénomènes d’oxydation, les polyphénols et glutathion (GSH) sont des composés des vins qui ont une action protectrice comparable. Le SO2 limite également les départs en fermentations non désirés (en sélectionnant les populations de levures et en empêchant tout développement bactérien). Il stabilise également les propriétés aromatiques en réduisant les arômes éventés, comme ceux dus à l’éthanal, voire en empêchant certaines déviations, par exemple l’activité enzymatique des laccases du champignon Botrytis cinerea. Il n’y a actuellement pas de substituts aux SO2 satisfaisants. Les autres additifs envisageables (thiamine, acide sorbique, acide ascorbique et lysozyme) nécessitent en effet un usage combiné pour donner des résultats approchant ceux du SO2.

Le SO2 peut-être ajouté sous diverses formes dans les vins : poudres de métabisulfite de potassium, solutions sulfureuses, comprimés effervescents.., sans oublier le méchage des barriques. Une fois dans le moût, le SO2 est sous la forme libre d’anhydrides sulfureux (H2SO3). En fait, d’après les chercheurs, la forme H2SO3 est très peu présent dans les conditions de pH et de degrés d’alcool des vins. Par équilibres chimiques, on trouve principalement la forme acide HSO3-. La forme de SO2 libre la plus active est en fait la forme dite moléculaire : le SO2 même. La fraction active du SO2 se limite donc à la forme moléculaire, qui réagit avec l'oxygène (1 mg d'O2 dissous consomme 4 mg/L de SO2 libre), des sucres, des cétones et autres aldéhydes. Cette fraction ayant réagi est appelée SO2 combiné. La fraction combiné a elle même des effets antioxydants, antioxydasiques et antimicrobiens bien moindre que le SO2 libre. Lors des mesures de quantité de SO2, c’est généralement la part totale (= SO2 libre + SO2 lié) qui est déterminée, cette dernière étant strictement réglementée dans les vins (de 150 mg/L pour un vin rouge à 400 mg/L pour un liquoreux). Des formulaires de calcul permettent ensuite de déterminer la part libre et surtout la fraction active, en prenant en compte le pH, le degré alcoolique et la température de l’échantillon.

Le SO2 est une molécule aux propriétés allergènes, des intolérances liés à des déficits en sulfite oxydase entraînent des troubles neurologiques. Pour l’ensemble des consommateurs, les sulfites sont faiblement toxiques, leur dose létale pour 50 % de la population (DL50) est de 1,5 g/kg de poids corporel*. Le SO2 est considéré comme un additif alimentaire et est ainsi inscrit au codex alimentarius européen sous la référence E220. Les vins et les fruits secs sont la principale source de sulfites dans l’alimentation humaine. Contrairement aux bouteilles de vin, l’étiquetage des fruits secs est dispensé de préciser « contient des sulfites ». * : essais sur des rats menés en 1978, par le professeur Paul Jaulmes de la faculté de pharmacie de Montpellier.

Sulfites et qualité préservée : les constats du Service Aval QualitéPar une étude de son service technique (Etienne Goulet, Charlotte Mandroux et Delphine Bonnaud), Interloire s’est penchée sur la corrélation entre teneurs en SO2 et qualité organoleptique des vins. Ce Service Aval de la Qualité (SAQ) s’est appuyé sur la dégustation et l’analyse de 900 références de vins du Val de Loire, achetés en mai et novembre 2010 en France. Les vins étudiés étaient de toutes les couleurs (rouges, blancs, rosés), de tous les types (tranquilles, liquoreux et mousseux), du millésime 2008 ou 2009, de diverses modalités viticoles (viticulture conventionnelle ou biologique) et ont été prélevés dans les principaux circuits de vente (grande distribution, à la propriété, caviste, grossiste et hard discount).

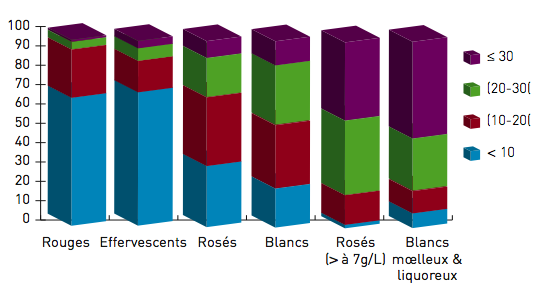

Le premier résultat de cette enquête est attendu : les teneurs moyennes en SO2 varient selon les types de vin et donc les contraintes techniques de vinification et de cnservation. En SO2 total, les vins rouges de Loire étudiés ont une moyenne de 28,4 mg/L, tandis que les blancs ont des teneurs de 94,9 mg/L. Les vins rosés ont été séparés en deux classes : ceux secs ont un taux moyen de SO2 total de 81 mg/L, tandis que ceux moelleux (plus de 7 g/L de sucres résiduels) ont une teneur en SO2 total de 113 mg/L. Les effervescents ont une teneur moyenne de 101 mg/L, les blancs moelleux et liquoreux en ayant un de 172 mg/L (voir détail des répartitions par classe dans le graphique ci-dessous, tiré de la présentation des travaux faite à Interloire).

Tout aussi logiquement, les teneurs en SO2 libre sont significativement différentes selon le millésime, les flacons de 2008 ayant des taux plus faibles que ceux de 2009. Les molécules de SO2 actives sont progressivement combinés durant le processus de conservation du vin. On note d’ailleurs que les mousseux non millésimés ont des taux aussi élevés que les vins les plus récents.

Le lieu d’achat présente des différences significatives dans les taux de SO2 libres pour les vins rouges, blancs et rosés moelleux. De manière générale, les vins acquis chez des cavistes et grossistes ont des taux de SO2 libre moyen particulièrement faibles (respectivement 10,6 mg/L et 11,9 mg/L), contrairement aux circuits du hard discount où les teneurs sont doubles (22,4 mg/L). On remarque que si les vins achetés à la propriété ont des teneurs équivalentes à celles enregistrées en grande distribution (16 mg/L), la dispersion des résultats est en fait différente. Les résultats de la GD sont répartis selon une distribution gaussienne, alors que les échantillons achetés au caveau sont répartis aux extrémités. Ces particularités de teneur en SO2 selon le circuit de distribution pourraient témoigner d’une corrélation entre la qualité de la matière première, le degré de soin apporté au processus de production et la cible du réseau de distribution utilisé.

Le système de culture a un impact principalement sur les vins blancs et rosés. Les teneurs en SO2 libres sont plus faibles pour les vins issus de domaine pratiquant la viticulture biologique ou biodynamique (10 mg/L) que les systèmes conventionnels (15,6 mg/L). Le système d’obturation des flacons a également été pris en compte. Les bouteilles fermées par bouchon liège ont une quantité de SO2 libre significativement inférieure à celles bouchées avec des colmatés, agglomérés, extrudés ou moulés.

Les résultats des dégustations montrent au premier abord que les vins présentant des défauts (118 sur les 900 achetés) présentaient des teneurs en SO2 libre plus faibles (de l’ordre de 13,6 mg/L) que les vins sans défauts (15,2 mg/L). En affinant les paramètres suivis, les chercheurs d’Interloire peuvent ajouter que « seule l’oxydation des vins blancs et rosés semble véritablement liée aux teneurs en SO2 libre. » Pour les vins rouges, les teneurs en SO2 libres sont globalement équivalentes et n’influeraient pas sur le développement des levures Brettanomyces. Ces résultats laissent entendre que la seule teneur en SO2 n’est pas garante des bons résultats de conservations des vins. Il faut raisonner ces teneurs en fonction des caractéristiques du produit (pH bas, tepératures élevées et degrés alcoolique hauts favorisent la forme active du SO2 libre).

SO2 : trois types de vignerons pour trois paramètres clésDans son exposé, Philippe Gabillot (Chambre d’Agriculture 37, Indre-et-Loire) est revenu sur la situation du vigneron par rapport au SO2. Selon lui, le sulfitage est un geste qui reste encore trop empirique et imprécis. Les analyses montrent globalement que les teneurs en SO2 dans les vins diminuent depuis des années, mais des efforts sont encore à fournir, certains ne se penchant sur les taux de SO2 libres qu’avant la mise en bouteille, alors que c’est un suivi qui doit être réalisé durant l’ensemble des processus de vinification et d’élevage. Selon lui, on peut distinguer trois types de vignerons :

- les ‘‘100 % sécurité’’, ceux limitent le risque au minimum en sulfitant un maximum ;

- les ‘‘entre-deux’’, qui tentent de raisonner leurs ajouts, mais doutent généralement de bien y parvenir ;

- les ‘‘anti-tout’’, qui sont philosophiquement persuadés que tout ajout dans un vin est un sacrilège innommable. Ils préfèrent le plaisir de la dégustation à la sécurité.

Si cette classification assume d’être caricaturale (on pourrait ajouter une catégorie d’experts raisonnant avec succès l’ajout de SO2), Philippe Gabillot précise surtout que « moins le vigneron utilise de SO2, plus son niveau technique nécessaire sera élevé ». Trois points clés sont à maîtriser pour pouvoir réduire les doses de sulfitage :

- le pH, qui influe sur les équilibres chimiques de l’anhydride sulfureux et donc la part active de la fraction de SO2 libre. Un simple pH-mètre, avec sonde de température et un étalonnage régulier, permet de suivre le pH, qui augmente quant l’acidité décroît ;

- l’oxygène, consomme le SO2 et reste la principale raison de l’addition de sulfites. Les quantités de dioxygéne dissous est un paramètre clé qui nécessite l’attention et le suivi des analyses œnologiques. La solution idéale aux problèmes d’oxydation serait l’inertage perpétuel des moûts, avec un gaz neutre présent en permanence. Cette protection totale étant difficilement réalisable, le SO2 et ses compléments restent incontournables ;

- l’hygiène de la vendange et des installations de cave, qui peut réduire le développement des flores bactériennes ou levuriennes, et donc diminuer la nécessité d’une pression de sélection par SO2 sur ces populations microbiennes.

Philippe Gabillot est également revenu sur les effets négatifs d’un excès de sulfitage : la déviation réductrice. Sans aller jusqu’à dépasser les limites des teneurs légales, un surdosage de SO2 a des conséquences très négatives sur la qualité d’un vin. La formation de composés soufrés vus précédemment (mercaptans...) peut en résulter. Une vendange trop mûre peut conduire à la formation de ces notes de réduction. De même un sulfitage trop proche du levurage ou de la fin de fermentation malo-lactique, ainsi qu’un débourbage mal effectué conduisent à une réduction aromatique des vins (caoutchouc, chou cuit...).

L'enjeu de la maîtrise du SO2 à la fin de la fermentation alcooliqueDans le cadre de recherches financées par la région Languedoc-Rousillon et FranceAgriMer, Lucile Pic (Institut Coopératif de la vigne et du vin) et Valérie Pladeau (Association Interprofessionnelle des Vins Bio - Languedoc Roussillon) se sont penchées sur l’étude des facteurs influençant la production et la combinaison du SO2 durant la Fermentation Alcoolique. Des expérimentations de vinificaitons en blanc et en rosé se sont déroulées en 2009 et 2010, sur des vendanges de raisins blancs (chardonnay ou sauvignon blanc) et de raisins rouges (grenache). Ces raisins étaient de plus certifiés bio. Initialement l’expérimentation désirait proposer un itinéraire technique permettant de réduire les teneurs de SO2 total dans le cadre législatif du projet européen de réglementation des vinifications certifiées biologiques de 2010.

Différentes modalités techniques étaient testées de manière croisée :

- le niveau de turbidité, bas (50 NTU) ou élevé (200 NTU) ;

- le sulfitage préfermentaire, qui était soit raisonné, soit ;

- le type de levures (indigènes ou sélectionnées, ces dernières étant sélectionnées pour leur production en SO2 ou leur certification bio) ;

- la nutrition azotée (organique ou minérale).

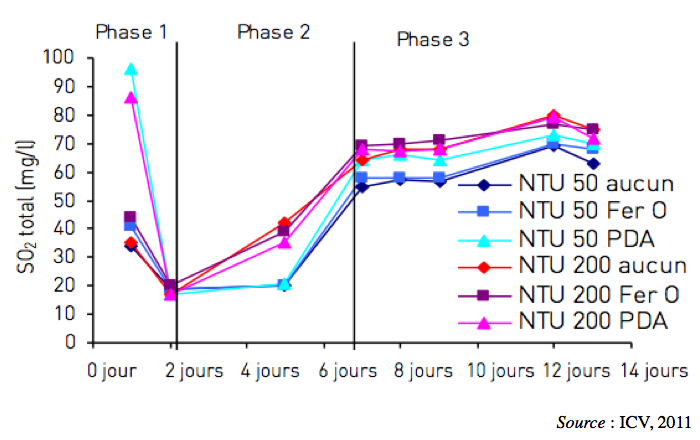

Un suivi journalier des cinétiques d’évolution du SO2 dans les moûts en cours de fermentation alcoolique a été réalisé. Toutes ces courbes d’évolution des quantités de SO2 total ont la même allure (sauf pour les modalités non inséminées, qui n’ont pas de première phase). D’abord il y a une phase rapide de consommation durant les premières 48 heures de début de la fermentation alcoolique, on arrive alors à un niveau minimum de SO2 total. Ensuite on note une production variable (selon le type de levures) de SO2 sur les quatre journées suivantes de fermentation, c’est à dire pendant la phase de croissance de la population de levures. Un plateau de SO2 total est ensuite atteint, n’augmentant que peu jusqu’à la fin de la fermentation alcoolique. On peut voir ci-dessous ces phases, sur les courbes d'évolution du SO2 total pour diverses turbidités de chardonnay en 2009, à 12°C et avec un sulfitage préfermentaire de 5 g/hL.

Ces résultats permettent de proposer des itinéraires techniques réduisant les niveaux de SO2 total pour les vins blancs et rosés. Le résultat le plus important de l’étude, c’est que le sulfitage reste le facteur le plus important pour les teneurs en SO2 final. Parfaitement logique, ce constat permet notamment de relativiser l’impact des levures sur le SO2 total, qui n’est pas significatif. De même les facteurs que sont la température, la nutrition azotée, la matière première et la turbidité ne peuvent compenser séparément le sulfitage préfermentaire. Ce ne sont cependant pas des facteurs neutres s’ils se cumulent, par exemple les taux de SO2 total sont plus importants si la turbidité est haute et que les températures sont faibles (12 °C dans l’expérience).

Lucile Pic et Valérie Pladeau concluent donc que la meilleure façon de réduire les quantités de SO2 total en fin de fermentation alcoolique reste la diminution (voire la suppression) des apports préfermentaires de SO2, les autres facteurs envisageables n’ayant pas de résultats satisfaisants. Mais pour pouvoir appliquer ce conseil, il faut pouvoir en parallèle limiter les risques d’oxydation (inertage, réduction des transferts...), de dégradation des composés aromatiques et d’installation d’une flore indigène (raisins sains, fermentation franche...).

Le bouchage : solution pour une meilleure conservation à taux de SO2 réduits ?Chercheurs à la Faculté d’œnologie de Bordeaux, Pierre-Louis Teissedre et Maria Silva se sont quant à eux intéressés aux interactions entre le système obturateur de la bouteille de vin et les effets du SO2 sur la conservation du vin. Si les conditions de stockage (température, humidité, lumière) influent sur la qualité de la conservation, l’étude qui a été menée prend pour hypothèse de départ que c’est « l’exposition à l’oxygène qui conditionne le développement du vin après la mise en bouteille ». Ainsi le type d’obturateur pourrait-il logiquement jouer un rôle important (par sa porosité, sa tenue sur le long terme...) dans l’évolution des vins. Généralement les vins blancs sont plus sensibles que les rouges à l’oxydation, même si les vins de riesling sont un bon contre-exemple.

Plusieurs systèmes de fermeture des bouteilles ont été testés : les bouchons en liège naturel et aggloméré, des bouchons synthétiques Nomacorc et Supremecorq, et des capsules à vis et saranex. Le taux de diffusion du dioxygène a été mesuré pour ces différents matériels, comme on peut le voir en détail sur le graphique ci dessous (tiré de la présentation réalisée à Interloire), le taux de diffusion du dioxygène est de dix à cent fois plus important entre un bouchon synthétique et un bouchon de liège (aggloméré ou naturel), ainsi qu’une capsule à vis.

Les chercheurs de la faculté de Bordeaux ont étudié les évolutions des teneurs en polyphénols (flavan-3-ol, flavonols, anthoncyanes...) pour des vins rouge de merlot en fonction de ces obturateurs. Quel que soit le système de fermeture, on observe une diminution des quantités de polyphénols au fil des mois. Si les résultats au bout du sixième et douzième mois (suivant la mise) montrent des variations significatives dans ces teneurs, au bout du vingtième on obtient des quantités très proches. Dans le cas d’une fermeture idéalement hermétique, le vin rouge évoluerait au contraire très peu : couleur intense et structure tannique « rustique », des arômes de réduction peuvent même apparaître. Il en serait de même pour un vin blanc conservé dans un contenant parfaitement étanche, des traces de réduction feraient surface parmi les arômes variétaux préservés.

L’évolution des taux de SO2 libre et total ont été également mesurés pour des vins de sauvignon blanc. Dans les 48h qui suivent la mise en bouteille (et donc le bouchage), les teneurs en SO2 total sont identiques pour toutes les types d’obturateurs. Au bout de deux mois de conservation, ce sont les méthodes de bouchage par vis qui présentent les fortes quantités de SO2 libre et total, ensuite viennent respectivement les bouchons en liège (naturel et aggloméré) puis les bouchons synthétiques. Au bout de deux ans après l’embouteillage, ce classement reste le même, avec une diminution progressive des taux de SO2 total, tandis que les quantités de SO2 libre chutent plus rapidement.

Dans cette expérience, les bouchons synthétiques Nomacorc ont d’ailleurs une diminution bien plus importante des quantités de SO2 total que les autres modalités de bouchage. Au bout de deux ans, les teneurs en SO2 libres sont de moins de 10 mg/L, la limite de protection des vins blancs. Les bouteilles bouchées avec du liège conservent pour leur part des teneurs en SO2 intermédiaires. L’ensemble de ces évolutions sont corrélés avec les quantités d’O2 introduites au moment de la mise et de la perméabilité de l’obturateur vue plus haut.

L’impact du moyen de bouchage sur les taux de SO2 étant significatif, pour les chercheurs de Bordeaux « le choix de l'obturateur peut permettre de réduire les doses de SO2 pour des conservations du vin à long terme (si l’on considère au moins 2 années de conservation) ». Ce sont les bouchons à base de liège et les capsules à vis qui donnent les meilleurs résultats de conservation du SO2. Le maintien des conditions de conservation est également un point clé, à ne pas négliger.